下のロゴ、一度は見たことありませんか?

出典:https://www.watch.impress.co.jp/

この会社、ドルビーラボラトリー社(Dolby Laboratories, Inc.)は、映像と音響の技術で、古くから映画の裏側を支えてきました。

今回は、そんなドルビー社の規格に沿ってつくられたプレミアムな映画館、「ドルビーシネマ」を紹介していきます。

この記事を読んだあとは、その圧倒的なこだわりに、一度は足を運びたくなるはずです!

1. ドルビーシネマと4つの要素

ドルビーラボラトリーズは1965年設立で、映写機を作るとか、スピーカーを作るというよりも、規格そのものを作るのがメインの会社です。

例えば、私たちの生活に最も近い技術としては、音声コーデックの一つである“AAC”があります。AACというのは、音声を圧縮する技術の1つ。

圧縮率の割に音質が良いので、今ではYouTube やニコニコ動画、iTunes 、 Blu-ray Disc 、地上デジタルテレビなど、さまざまな媒体に使われている規格です。

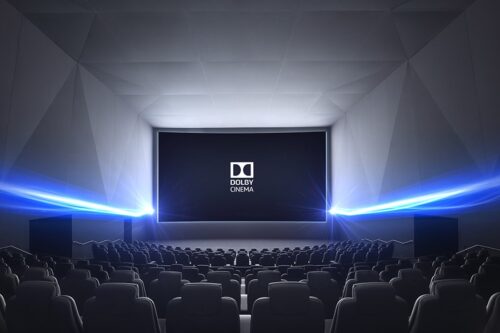

そんなドルビーが提唱するこだわりの映画館が、ドルビーシネマです。ドルビーシネマは、以下の4つの要素から成り立っています。

- ドルビービジョンの映像の技術

- ドルビーアトモスの音響の技術

- 反射光を抑えるための、黒色を基調としたインテリアと防音

- オーディオビジュアル・パス

4つ目のオーディオビジュアル・パスは、名前はかっこいいですが、劇場の入り口に、その映画のロゴが大きく表示され、映画のサントラが流れる「廊下」のことです。

名前オチなところもあるので、今回は映画の技術的な部分、ドルビービジョンとドルビーアトモスに絞って紹介します。

2. 人間の目の限界と画像処理

ドルビービジョンは、HDRが表現できる規格です。

HDRは“ハイ・ダイナミックレンジ”の略。最新のテレビやスマホには、このHDRが搭載されているものもあるので、名前を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

ダイナミックレンジは、最小値と最大値の幅が大きいということなので、HDRは光の表現範囲がより広いということ。しかし、現実世界の光の明るさの範囲は、それ以上に広いです。

デジタルカメラでこの世界の映像を収めるということは、基本的には不可能なので、必ずどこかを切り捨てて記録する必要があります。では情報をどう切り捨てるのがいいのか。ここには、人間の目の特性が関わってきます。

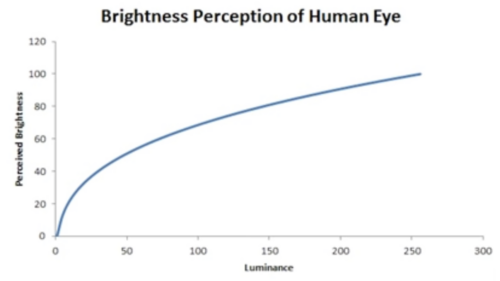

人間の目は、暗いところに敏感で、明るいところに鈍感です。目が感じることができる光の強度は、強くなるほど圧縮される傾向にあるのです。

例えば人間は、暗い部屋で懐中電灯をつけたときと、明るいコンビニで懐中電灯をつけたときでは、前者のほうが、変化を大きく感じます。

エネルギーというのは足し算ができるので、薄暗い部屋と明るいコンビニの光エネルギーの変化は物理的には同じはずであるにも関わらず。これを視覚のガンマと言います。

横軸が物理的な明るさ、縦軸が人間が感じる明るさです。要するに、人間にとって明るすぎる部分の情報は、大して重要じゃないということです。

3. ドルビービジョンは12ビット

出典:https://www.lmaga.jp/

人間の処理能力を踏まえて、一般で使われる画像の明るさ情報は、8ビットの256段階でのみ表現されています。通常の用途はこれで充分で、大抵の画像ファイルや映像データは8ビットです。

しかし、8ビットの情報量では、明るさの表現には限界があります。

分かりやすい例を挙げると、部屋のシーリングライトを撮った写真と、太陽を撮った写真は、どちらも同じように白飛びしますよね。

実際には、この2つの明るさには大きな差があるにも関わらず、どちらも同じ“白”で記録されます。

つまり、8ビットの情報量では、明るさの差は失われていて、ダイナミックレンジが狭いということです。この差をより再現しようと生まれたのが、HDRです。

HDRで記録される光の情報は、10ビット以上に拡張されています。

そしてドルビービジョンは、12ビット。1ビット増えるごとに情報量は2倍になるので、12ビットでは8ビットの16倍の情報量になります。

明るさ情報をより詳細に記録して、それを表現できるモニターやプロジェクターと組み合わせることによって、同じ白でもまぶしい白と、まぶしくない白が表現できるのです。

さすがに、太陽レベルの明るさを再現できるわけではないですが(目が焼けます)。ドルビービションのHDRでは、従来のSBR(スタンダー・ダイナミックレンジ)と比べて、まぶしさの表現は格段に上がっています。

4. 圧倒的なコントラストによる“真の黒”

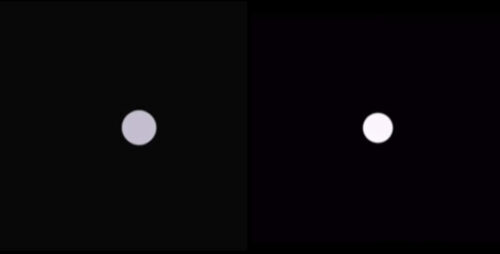

左:白っぽい黒、右:真の黒 それぞれのイメージ

“まぶしい白”以外にもう一つ、ドルビービジョンのすごい点は、圧倒的なコントラストによって“真の黒”を表現できることです。

まず、コントラスト比が高いということは、他の映画館より色鮮やかということ。そして、黒というのは簡単なようで、表現が難しい色です。

一般的な画面の黒い部分は、どうしても少し白っぽくなってしまうものです。

しかし、ドルビービジョンのプロジェクターは、どうやっているのかは不明ですが、真っ黒の映像を本当に真っ黒にすることができます。ドルビーシネマの最初で流れる紹介映像では、黒の表現力を訴えかけるシーンがあり、下の動画でそれを疑似体験できます。

「今見ているこの色は実は黒ではありません、これが本当の黒。」というナレーションとともに、本当の黒が映し出されると、取り肌が経ちます。

5. ドルビーアトモスは128チャンネル?

次に最強の音響技術、ドルビーアトモスについてです。

人間には耳が2つあるので、スピーカーを2つ用意すれば、空間に一体感を感じ取ることができます。これが、いわゆるステレオチャンネルです。映画の世界では、さらなる臨場感を求めて、このチャンネル数が増えてきました。

古くからあったのは、前、左、右、左後ろ、右後ろ+低音専用のウーファーで構成される、5.1チャンネルサラウンドです。これにより、スピーカーで周囲を取り囲み、音に「位置」を持たせることができます。

後ろからモノが飛んでくるようなシーンだと、こういうサラウンドで臨場感がグッと増します。今ではこのサラウンドが拡張されて、7.1チャンネルや9.1チャンネルなどが出てきています。

ちなみに、東京池袋と大阪吹田市にあるIMAX GTレーザーシアターでは、12.1チャンネルのサラウンドシステムが設置されています。

一方で、ドルビーアトモスは何チャンネルかというと、128チャンネルになります。え、どういうこと? となりますよね。詳しくみていきましょう。

6. オブジェクトベースのサラウンドシステムが臨場感を与える

ドルビーアトモスの128チャンネルは単純に、5.1チャンネルの数が増えたのではなく、オブジェクトベースのサラウンドです。

従来のサラウンドシステムの場合、音響担当者は、音の位置を想定して、5.1チャンネルなら合計6個の音データを作る必要がありました。左のスピーカーで鳴らす用、右側のスピーカーで鳴らす用といったように、それぞれのチャンネルを作るということです。

例えば、後ろから飛行機が飛んでくるシーンの音響を作る時、まず後ろのチャンネルで流すエンジン音を大きくして、徐々に前のチャンネルを大きく、後ろのチャンネルは小さくするといったように各チャンネルを調整していくことで、音に一体感をつけていきます。

それで出来上がった音声データを、各スピーカーで再生すればサラウンドになります。

しかし一方で、ドルビーアトモスはちょっと違います。ドルビーアトモスの音響担当者は、「その効果音の発生源が、3次元的にどの場所にあるのか」ということを設定していきます。

例えば、先ほどの飛行機のシーンで言うと、この瞬間はこの位置、次のこの瞬間にはここに飛行機があるというように、音源の位置を決めていきます。

つまり、効果音と音量、位置のデータを用意して、そのデータを基に、劇場側のスピーカーをどう鳴らすのかを制御する、という技術です。

ドルビーアトモスは「位置」のあるオブジェクトデータなので、オブジェクトベースのサラウンドシステムと呼ばれています。

ちなみに、劇場用のドルビーアトモス・システムは、128のチャンネルが用意されていて、そのうちの10チャンネルが従来の音響用、残りの118チャンネルがオブジェクトベースのサラウンドシステム用に使われているそうです。

要するに、アトモスフィア(空気感)をありのまま伝えることができる音響技術、それがドルビーアトモスです。

今回の紹介は以上です。

ドルビーシネマが気になった方は、ぜひ劇場に足を運んでみてください!

Tジョイ

Tジョイ横浜/Tジョイ博多/梅田ブルク

松竹マルチプレックスシアターズ

丸の内ピカデリー/MOVIXさいたま/MOVIX京都

ミッドランドスクエア シネマ

ミッドランドスクエアシネマ(愛知)