この記事では、相良奈美香さんの書籍「行動経済学が最強の学問である」を紹介します。

著者の相良さんは、日本人として数少ない行動経済学の博士課程取得者であり、行動経済学コンサルティング会社の代表です。

まず、“行動経済学とは何なのか?”を解説すると、経済学と心理学の融合により生まれたもので、人間の非合理な意思決定のメカニズムを解明する学問。

行動経済学により、なぜ人はそう行動してしまうのかを理解することができ、対策も講じることができます。

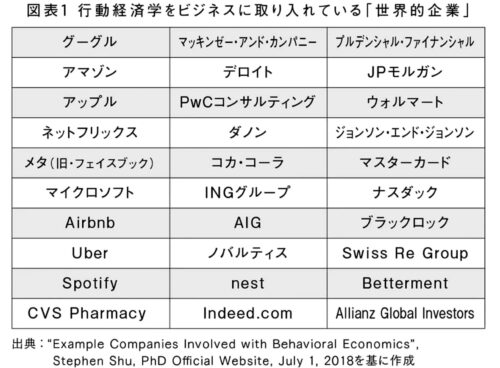

いま、世界の名だたるトップ企業で行動経済学を学んだ人材の争奪戦が繰り広げられており、たった一人の人材獲得のために何千万円もの資金が動いているそうです。

行動経済学にはたくさんの理論、例えば、ナッジ理論、システム1,2、プロスペクト理論、サンクコスト効果、確証バイアス、選択アーキテクチャーなどの非常に多くの理論があります。

しかし、行動経済学は新しい学問であるため、これまで体系化されてきませんでした。

本書は、行動経済学の主要理論を始めて体系化したもので、ビジネスや実生活において非常に役立つとてもおすすめの本です。この記事で、その概略を押さえ、気になる方はさらに本書を手に取って、深堀りしてみてください!

1. なぜ行動経済学が最強なのか?

いま世界のビジネスエリートは、行動経済学を学んでいます。それは、人間の行動を理解することこそがビジネスの肝になるとしているからです。

BtoB企業であれ、BtoC企業であれ、企業の顧客は紛れもなく人間であり、上司や同僚取引先も人間。言うまでもなく、経済とは人間の行動の連続で成り立つため、行動経済学は非常に有用です。

行動経済学が有用であるのは、なぜ人はそう行動するのかがわかるという点。ただ単に、ある人がAをしてBをしなかったという過去の行動履歴だけでは、対策を出すのは難しいですが、なぜBはしないのかが分かれば、どうすればBをしてもらえるかが導き出せます。

なぜ人はそう行動するのかということも、直感や主観ではなく、実験で証明された人のセオリーとして理論化したのが行動経済学です。これにより、何千万何億もの人々を一気に動かした事例が世界各国であることが、行動経済学が最強の学問と言われる所以です。

こちらの図は本書からの引用です。

Google、Amazon、Netflixなどの世界の名だたる企業がこぞって行動経済学を取り入れ始めており、多くの企業が行動経済学チームを設け始めています。世界の企業が行動経済学に注目しています。

2. 行動経済学の本質

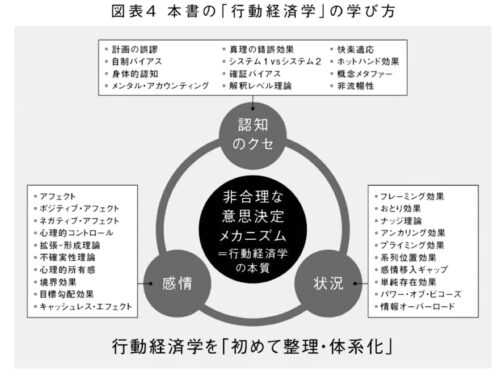

行動経済学の本質は、非合理な意思決定のメカニズムです。そして、非合理な意思決定をしてしまう3つの主な要因は、認知のクセ、状況、感情です。

たくさん理論はあるけれど、この3つのうちのどれかに帰結すると、著者は体系化して説明しています。本書ではこれを分かりやすい図で示しています。図は本書からの引用です。

そもそも、従来の行動経済学は人間の行動を理解する理論の集まりでした。

体系化されておらず、混沌と理論を羅列するだけで、分野やカテゴリー分けがされておらず、それぞれの理論をただ断片的に丸暗記するしかありませんでした。

しかし、本書は新しい学び方を提案しています。

行動経済学の本質を明らかにし、その本質を理解するための3つのカテゴリーを設け、それぞれの理論を分類することで、体系化したのです。

これにより、個別バラバラの理論ではなく、本質を掴むことができるようになりました。

3. 認知のクセについて

ここからは、非合理な意思決定をしてしまう“3つの主な要因”それぞれについて解説していきます。

認知のクセ

認知のクセとは、脳の情報の処理の仕方のこと。これがあることで、私たちは情報を歪めて処理してしまい、それが非合理な意思決定につながっています。

脳の情報の処理の仕方は一つではなく複数あり、例えばシステム1, システム2です。

これらは、ものすごくざっくり言ってしまうと直感と論理です。素早く情報を把握し判断する直感がシステム1、情報分析した上で把握しゆっくり判断する論理がシステム2です。

私たちにはこの両方があり、場面場面で使い分けています。システム1, システム2は、認知のクセの最も基本となるものです。

ではなぜ、このシステム1, システム2があることが、判断のゆがみにつながるのでしょうか?

有名な研究に、チョコレートケーキとフルーツサラダの実験というものがあります。

この実験では、被験者を2グループに分け、記憶力の研究ですと聞かせた上でグループAには2桁の数字を、グループBには7桁の数字を記憶してもらいました。

そして、実験の途中実験中ですが。お礼に軽食を用意していますと伝え、チョコレートケーキとフルーツサラダを出します。

その結果、2桁の数字を覚えたグループAはフルーツサラダを選ぶ人が多く、7桁を覚えたグループBはチョコレートケーキを選ぶ人が多くいました。

一体なぜ、グループAの方がより健康なフルーツサラダという合理的な選択を取れたのでしょうか?

2桁の数字を覚えたグループAの人たちは、問題が簡単だったために考える余裕があり、じっくり考えるシステム2を働かせられました。

一方で、7桁の暗記という重い深くかかっていて思考に余裕がないグループBの人たちは、システム1で瞬間的に判断せざるを得ませんでした。

その結果、よりカロリーの高いチョコレートケーキという非合理な選択をしてしまったのです。ただし、一概にシステム2がよくシステム1が悪いということではありません。

もし、瞬間的に判断するシステム1がなければ、考えなければならないことがあまりにも多すぎて、私たちの脳はパンクしてしまいます。場面に応じて使い分け、誤って反応しないようにすることが大事です。

人がシステム1を使いやすい場面は主に6つ場面、

- 疲れている時

- 情報量選択肢が多い時

- 時間がない時

- モチベーションが低い時

- 情報が簡単で見慣れすぎている時

- 気力や意志の力がない時

です。認知のクセは脳の中で起こることです。脳の中で起こっているというは我々の意思決定は、認知のクセから逃れることはできません。

3つの要因のうち、最も基盤となる要因と考えることができるでしょう。実際、認知のクセはじっくり考えないことで生じると、多くの研究で証明されています。

認知のクセに関連する行動経済学の理論

ここからは、関連する行動経済学の理論をいくつか見ていきましょう。

- メンタル・アカウンティング:同じお金でも、どのように取得し、どのように使うかによって、自分の中での価値が異なってくるという理論、

- 自制バイアス:自分は誘惑に負けないと過大評価するバイアス

- 埋没コスト、サンクコスト:一度何かを始めたらたとえ成果が出ていなくとも、そこに費やした時間お金・労力を取り戻そうと継続してしまう非合理なバイアス

- ホットハンド効果:ある事象が連続して起こると、次も同じことが起こると思い込んでしまう認知のクセ

- フットインザドア:頼み事をするなら最初から大きな依頼をせずに、小さなことから始めるというテクニック

- 確証バイアス:何か思い込んだら、それを証明するため根拠ばかり集めてしまうバイアス(偏り)

- 真理の錯誤効果:「絶対にこんなことはありえない」と思っているのに、繰り返し見たり聞いたりすると信じてしまう

- 快楽適応:人は何が起こっても繰り返しベースラインの幸福度に戻る。良いことも悪いことも時間が経てば慣れてしまう

- デュレーション・ヒューリスティック:サービスの内容よりもかかった時間で評価してしまう認知のクセ

以上が認知のクセと、それに関連する行動経済学の理論についての解説でした。

4. 状況と感情について

続けて、“3つの主な要因”のうち、状況と感情について解説していきます。

状況について

人は環境に左右されて意思決定し状況に影響されて行動します。状況に分類される理論には、次のようなものがあります。

- 初頭効果:はじめに得た情報が印象に残り強い影響を与える。

- 近接効果:最後の情報が意思決定に大きな影響を与える。

初頭効果と近接効果により、面接は一番最初の人と一番最後の人が最も有利だとされています。

- 過剰正当化効果:もともと内発的動機で取り組んでいるところに、金銭的報酬などの外発的動機が用意されるとモチベーションが下がってしまうという理論。

- 情報オーバーロード:多すぎる情報は人を疲れさせ意思決定を妨げること。

- 選択アーキテクチャー:情報や選択肢の量を絞ることで、選択を誘導する設計をすること。

選択アーキテクチャーで有名な事例としては、レストランでいくつかあるランチのうち、Bランチを積極的に売りたいなら、Aランチはあえて高い料理、Cランチはとても安いけれど一風変わった料理にしておくことで、自然とBランチを選ぶように誘導できるというもの。

どのような選択肢を置いておくのか、状況を意図的に変えることで、相手に選ばせることができるのです。

感情について

感情に分類される理論には、次のようなものがあります。

- 拡張-形成理論:ポジティブな感情は仕事の効率も質も上げ、心身のストレスを軽減させる。

- 心理的所有感:実際は所有していなくても、自分のものだと思うと、行動が変わる。

- 認知的再評価:自分が抱いている漠然とした感情に目を向けて理解再評価し、もっと役立てる。

- 不確実性:先が読めないことは、とても大きなストレスになる。

このうち、行動経済学で非常に注目され続けているのが、不確実性です。

例えば、病院でガンの疑いがあると言われた人の、その後の心理状態を調べた調査では、ガンの疑いがあると告げられると、一様にネガティブな感情が強くなり、その後の詳しい検査で「ガンではありませんでした。」と告げられると、急激にストレス値が下がりました。

これは当然のことですが、逆に実際にガンだった人へ、「やはり、ガンでした。」と告げられると、その時はネガティブな感情が急上昇するものの、数日後には、告げられる前よりもストレス値が下がったのです。

つまり、人間は実際に悪い結果であることよりも、悪い結果になるかもしれないと思って不確実なままの状態の方が、心理的負担が大きいということです。

ここまで見てきたとおり、行動経済学にはたくさんの理論があり、本書ではそれを体系的にまとめて解説してあります。

内容も難しく、なかなか上手に解説できなかった部分があります。相良奈美香さんの書籍「行動経済学が最強の学問である」について、さらに学びたいという方は、ぜひ本書を手に取って読んでみてください!