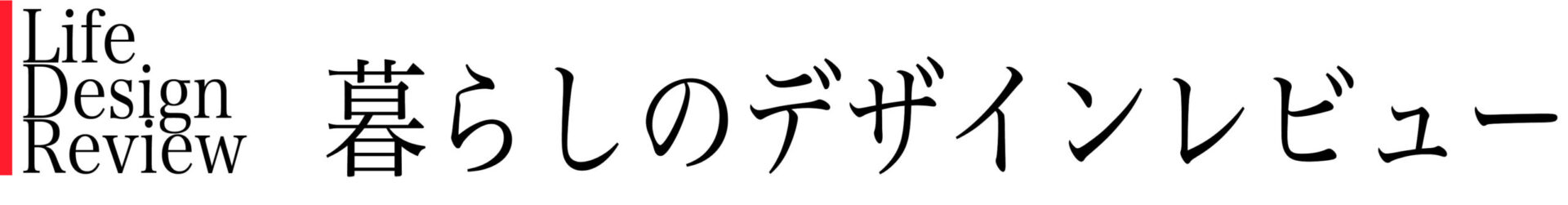

倉俣史朗「ミス・ブランチ」(1988)

華やかで浮遊感のある、夢に出てきそうな椅子。

この作者である倉俣史朗は、1960年代から活躍した国際的に著名なデザイナーです。

代表作の椅子《ミス・ブランチ》は、赤いバラの造花に液体アクリル樹脂に流し込んで作られた傑作で、その美しい造形と素材から繊細な緊張感が生まれています。

それでいて美しく、見る者を驚かせるデザインは、国内外から高い評価を受けている理由です。

他にも《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》や《硝子の椅子》など、革新的で驚きに満ちたデザインが人気を博しました。

ハウ・ハイ・ザ・ムーン

この記事では、倉俣史朗の生涯とデザインに込められたヒストリーを解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください!

1. 倉俣史朗の生い立ちと時代性

出典:https://www.cappellini.com/

1934年、倉俣史朗(1935-1991)は東京・本駒込の理化学研究所の社宅で生まれ。この頃の周囲の物の匂いや手触りなど鮮明な記憶は、倉俣の後の創作活動の源泉となりました。

戦時中に建築家への夢を抱き、東京都立工芸高等学校に進学。卒業後は家具工場で実務経験を積みます。

1950年代、当時の東京では、占領軍の影響によりデザイン文化が花開いていました。美術の領域でも新しい潮流が生まれ、倉俣もデザインを意識するように。

桑沢デザイン研究所在籍中、具体美術展に出会い「価値観が変革した」と述べるなど、同時代の表現に影響を受けています。

三愛ドリームセンター

2023年2月に解体が発表された「三愛ドリームセンター」は、日建設計でチーフアーキテクトとして活躍した建築家・林昌ニの設計の名建築。

銀座4丁目交差点に建つ円筒形のビルは、曲面ガラスの外壁が内照されて銀座の中心に現れる光の柱のような建築でした。

設計当時、この計画を聞きつけた倉俣史朗は、1957年に株式会社三愛に入社し、「三愛ドリームセンター」のプロジェクトに深く関わることに。

三愛ドリームセンター

売り場の導線やストックヤードの配置、ショーケース、ハンガーラック、値段札までのデザインと設計を担当します。また、伝統的な木材の代わりに構造を維持する限界まで透明アクリルを使用し、斬新なデザインを実現しました。

倉俣はここで働いた経験をきっかけに、倉俣はインテリアデザインのみならず、施設全体を包括するデザインを志向するようになります。

自主制作を通じた問題意識

倉俣史朗は1960年代後半から、《引出しの家具》シリーズなどの家具の自主制作を始めました。

これは単に「つくってみたい」という思いだけでなく、製造や流通を含めた状況への問いかけでもありました。

当時、自費で試作品を制作するデザイナーは少なく、倉俣は自主制作を通して自身の意図を確かめようとしていました。

製品デザインには精緻な図面と職人との協働が不可欠ですが、倉俣は流通経済も含めたデザインの在り方を問うていました。

引出しの家具シリーズ

倉俣は、施主が求める物理的な要求は十分に聞いて絶対に守るが、契約後は一切任せてもらわないと引き受けない。

ただし、プレゼンテーションはどこの事務所にも負けないように丁寧に行い、自身の意図をクライアントに理解してもらう努力しました。

複数提案から先方に選ばせるのは無責任、施主が持つイメージとの擦り合わせは上手くいかない。

このような考えのもと、都市と消費経済に関わる実験と問題提起の場であることも含めた倉俣のこうした態度に、三宅一生をはじめ白紙委任状を渡したクライアントの存在は大きかったと言えます。

2. デザインからの解放とスケッチ表現

The Memphis Group was founded in 1981 with one of the leading designers Ettore Sottsass. via contextualstudies

1980年代に入ると、倉俣はメンフィス・グループへの参加を機に「デザインから解放され、自由になった」と語っています。

※メンフィス:戦後イタリアデザインを代表するエットーレ・ソットサス(1917〜2007)を中心に活動し、建築家やデザイナーが参加。 影響力は強く、日本からも磯崎新(1931〜2022)、倉俣史朗(1934〜1991)、梅田正徳氏(1941〜)が仲間入りした。

それ以降、観念にとらわれず、自身の手の癖も含めて可能な表現を試みようとしました。

簡単なメモとイラストによるスケッチには、夢からのインスピレーションが表れており、「夢心地」の感覚を大切にしていたことがうかがえます。

機能性とアート性の両立

「使うことを目的としない家具」に興味があると語った倉俣の作品には、機能性とアート性が共存しています。

アクリルやガラス、アルミニウムなど従来の家具材料とは異なる素材を使いながらも、実用性は確保されています。

それは信頼できる職人たちの支援なくしては成し遂げられなかったでしょう。

倉俣の家具に共通するのは、重力から解放されたような「浮遊感」です。作品づくりにおいて「夢心地」の感覚を重視し、観念的でアート的な要素を取り入れていました。

機能美だけでなく、夢から生まれる自由な発想を形にしていったと考えられます。

国内外の店舗デザインで可能性を切り拓く

倉俣史郎は家具デザインで広く知られていますが、実は300件以上ものバー、レストラン、店舗のデザインを手掛けた実績があります。

特にイッセイ・ミヤケのブティックデザインは、現代でも十分にインパクトのあるものばかりでした。

残念ながら、店舗デザインの宿命として、これらの作品は写真や映像でしか残されていません。

また、また、横尾忠則や高松次郎など同時代の美術家たちとのコラボレーションによって、空間デザインの新たな可能性を引き出した功績も忘れてはなりません。

3. 加速する社会への問題提起と夢の追求

倉俣史朗の伝説のバー「コンブレ」

倉俣は、日本人デザイナーが海外で活躍する先駆けとなった人物でもあります。

22歳の時に出会った建築インテリア雑誌『ドムス』への掲載を目指し、約13年後に単身イタリアへ渡り、編集長のジオ・ポンティに作品を見せ掲載に成功します。

その後も同誌に作品が取り上げられ、80年代初頭に先に紹介した「メンフィス」運動にも参加。大胆さと行動力が倉俣の魅力でした。

批判精神と日本的感性が融合した作品

倉俣の作品には、大量生産・消費時代に対する批判精神が垣間見えます。同時に、儚さなどの日本的感性も息づいています。

「クラマタショック」という言葉が生まれたのも、その独創性の高さゆえでしょう。

想像力の塊のようなデザイナーであった倉俣の作品は、時代を超えてインスピレーションを与え続けています。

1988年の雑誌『にっけいでざいん』のインタビューで倉俣は

今、日本のデザインを面白くしているのも、あるいは駄目にしていくのもスピードだと思う。本質論がなく、そのスピードに現象がのっかって変革してきた。

否定出来ない面もあるけど、少しスピードダウンして考える時期の様な気がする。

と語っている。

1991年に没した倉俣ですが、活動を続いていれば、このスピード化する社会にどのような問題提起をしたでしょうか?

没後30年以上が経った今、倉俣のデザインと思考に触れることで、新たな世代が彼の夢の軌跡を探り続けることができるはずです。

4. ミス・ブランチとデザイン哲学

1989年、日本では当時展示が叶わなかった倉俣の代表作《ミス・ブランチ》 (IV-01~03) が、パリのギャルリー・イヴ・ガストゥで個展で初めて披露されました。

作品タイトルは、テネシー・ウィリアムズによる戯曲「欲望という名の電車」のヒロインからの引用で、造花のバラをアクリルで閉じ込めたデザインで、その可愛らしさと同時に浮遊感や時間が止まったような不思議な感覚を演出しています。

倉俣はデザインとアートの境界についてよく語っており、こうして彼の作品は機能性を超えた芸術作品として世の中に認識されました。

倉俣は過去の発言において、デザインとアートの関係を、

ガラス(アーティスト)とプラスチック(デザイナー)」に例え、ユーモアを交えてその区別がないことを強調している。また、別の機会には「…海を上から見ると透明なんだけれど沖の方から波がやってくる。

その波を見ていて、それがガラスの断面のように見えて、すごくきれいなんだ。…ガラスの断面のなかになんか「過去」と「未来」が同居しているのではないかという感じ。

それに対して、板材のガラスの平面というのは、これは「現在」。たとえばガラスが何かのショックで割れるでしょ。割れたとたんにそれは「過去」になっちゃう(「現存」しない)。

そのあたりが面白い。

※「ガラスあるいは浮遊への手がかり 倉俣史朗が語る」、『SPACE MODULATOR』第58号、1981年2月

と発言しており、透明な素材としてのガラスのもつ性質を哲学的に捉えていたことがうかがえます。

アクリルへの挑戦

一方でこの頃、「ガラスがプラスチックをまねる時代に入った」とも発言しており、この時期には、アクリルを積極的に使用し、「オブローモフ」や「ヨシキ ヒシヌマ」などの店舗デザインで、ピンクや黄色などの透明なアクリルを使い、視覚的な音楽体験を表現しています。

「スパイラル」では、鏡のように映り込む大判のスクリーンで空間を区切り、アクリル製のショーケースが配されました。

この「アクリルスツール(羽根入り)」は、この空間のために特注されたもので、アクリルに根が浮かび上がる生命感のあるデザインとなっています。

倉俣史朗 ショップ「スパイラル」 1990 撮影:淺川敏 © Kuramata Design Office

オブジェとの対話を生み出すデザイン哲学

倉俣は「人間とオブジェとの間に会話を生み出すこと」がデザインにおいて最も重要だと語っています。

詩人のように、自身の表現したいものを作品として具現化し、画一的な日常に少しの立ち止まりを促す視点を私たちに示しているのかもしれません。