“芸術は爆発だ。”

本当にそうでしょうか?

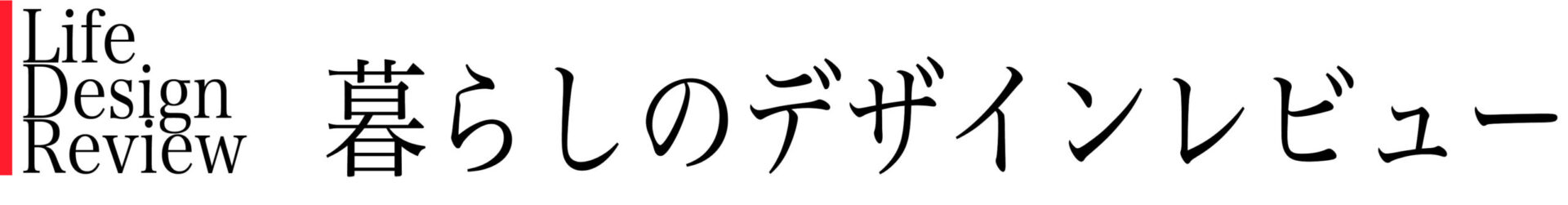

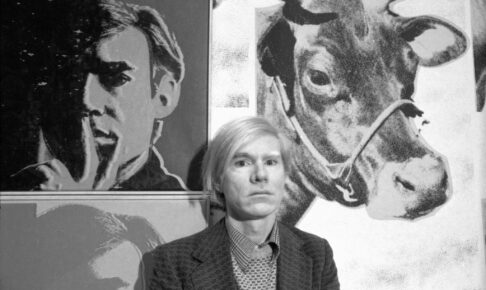

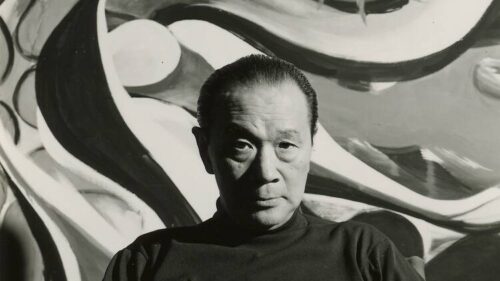

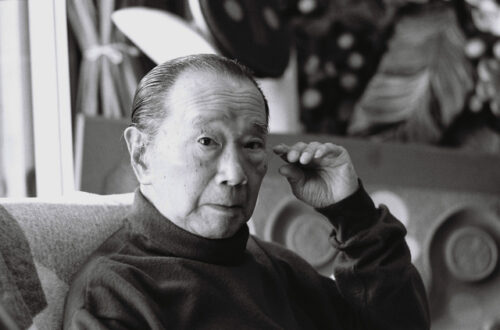

この記事では、芸術家・岡本太郎さんの書籍「自分の中に毒を持て」を取り上げます。

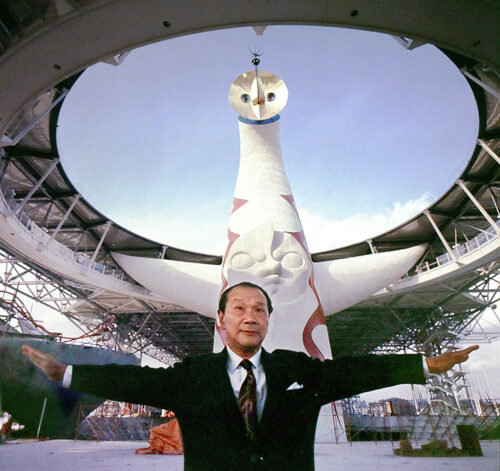

岡本太郎といえば、1970年に大阪万博で披露された《太陽の塔》に代表される日本の画家、芸術家。そんな岡本太郎さんが書かれた本書は、いったいどんな本なのか。

一言でいうと、自分の人生を後悔なく歩んでいくための啓発本です。

800円くらいの薄くて安い本ですが、その装丁からは想像できない 珠玉の言葉が詰まった書籍です。

今日は、その内容と魅力について概要を解説していきたいと思います!

1. 自分の気の弱さを素直に受け入れる

自分の気の弱さに、ストレスを感じることはありませんか?

そんな時は、“気が弱いんだ”と素直に認めることができれば、逆に強くなれる可能性が開けるというのが岡本の主張です。

無理に自分を変えようとせず、ありのままを受け入れる。

その上で「無条件に生きろ!」と岡本は言います。

情熱を向けられるものが見つかったら、

- 今は〇〇で忙しいから…

- 〇〇が整ったらやろう…

とあれこれ条件を付けずに、まずやってみる。ちょっとでも情熱を感じたら、すぐに行動に移せと私たちに発破をかけます。

一方、情熱を感じるものが見つからない時は、「駄目なら駄目」と思って自由に生きていけばいいとも言います。

条件をつけず、とにかく何でも飛び込んでみる。

繰り返すうちに、自分の中に燃え上がるものが見つかることもあります。

そうすれば、無条件でやりたいことや情熱を傾けられるものが、あとから見つかるかもしれません。

すると、自ずとチャンスが開けてくるはずです。

3日坊主でかまわない

情熱が続かなくなった場合、岡本太郎は「3日坊主でかまわない」と言います。

継続は大切とされますが、一流のアーティストである岡本は、それよりも重要なのは、その瞬間に全てを賭けることだと説きます。

常識に囚われず、心の中で僅かに光るものに全てを賭ける。

この言葉は、継続できなかった自分を責め続けてきた人々の苦しみを解き放つエール。

自分の内なる情熱に素直に従い、一瞬一瞬を全力で生きていけば、本来の自分を生きることができるというメッセージです。

読書を通じて自己と向き合う

また岡本は読書、特に思想的な本や真面目な小説を通じて、自分自身や運命全体を考えることを勧めています。

読書は自己との対話になり、生き方を見極める手がかりとなります。

2. 他者との比較から自信を失わないために

SNSの普及により、他人と自分を比べてしまい、自信を失ってしまう人が増えています。しかし、岡本太郎はそんな状況について「自信なんてどうでもいい」と言い切ります。

自分と他人を比べるから自信が問題になるのであって、自分の信じていることに脇目も振らず突き進めばいいだけのこと。

自信は相対的な価値観の証しにすぎず、人間はもっと絶対的な”生きる” or “死ぬ”といった本質的な感覚で生きるべきだと強烈に投げかけます。

あらゆる常識から抜け出す覚悟

人間は物事を相対的に見る傾向にありますが、岡本太郎はそうした常識の枠組みから抜け出すよう、私たちに呼びかけています。

「絶対感によって生きろ」と。

やろうと決意した瞬間に全力を注ぐ

岡本太郎は、行動の意志やエネルギーについて、才能や情熱があるからではなく、「やろうと決意したから」湧くものだと説きます。

自信がなくても「とにかくやってみよう!」と決意する一瞬に、すべてを賭ける。

上手くいくかどうかは関係ありません。自分の運命を賭けて、今やりたいことに全身全霊を注げば、必ず意志は湧いてくるというのが岡本太郎の考えです。

3. 中途半端でいいから前に進め

《明日の神話》(1968)

ここまでの話を聞いてもなお、「自分には情熱を注ぐ価値があるものなんてないな…」と、自信を無くしてしまう人もいると思います。

そんな人に対し、岡本太郎は「“自分は未熟なんだ”と思って平気でいればいい」と言います。

「熟す」とは技能ではなく、常に未熟であることを認識し続けることだというのが岡本の主張です。

下手でも構わず、自由に歌ったり動いたりすれば、かえってユニークな魅力になるかもしれません。

一瞬の小さな灯火に全てを賭ける

繰り返しになりますが、「もう少し上手くなってから」と先延ばしにするのではなく、やろうと思った瞬間の小さな灯火に全てを賭けることが大切です。

岡本太郎が説くのは、自信よりも”ありのままの自分”を貫くことの重要性。それができれば、必ず意志とエネルギーが湧いてくるはずです。

4. 孤独は挑戦者に付きもの

《森の掟》(1950)

挑戦者には、必ず孤独感が付きまとうもの。

しかし岡本太郎は、「もっと激しく自分を突き放してみたらどうか」と言います。

人に好かれようとせず、人から孤立してもいいと腹を決めて自分を貫けば、本当の意味で喜ばれる人間になれるのだと説きます。

自分にとって最大の敵は”自分自身”であり、その障害をよく見つめ、戦うべきなのです。

自分を客観視し、小さな存在であることを自覚する

人は自分のことを大事にしすぎる傾向があります。しかし、岡本太郎は自分を外から眺め直すよう促します。

この世で自分はちっぽけな存在に過ぎず、自惚れたり自分を見下したりするのはくだらないのです。

自分が小さな存在であることを認識し、それでいいと思えば、かえって世界を覆えるかもしれません。

孤独を恐れず、自分の運命に挑む

孤独になることを恐れ、今の自分に閉じこもってはいけません。

自分を大事にしすぎると、新しい自分になれなくなるからです。

だからこそ、自分をさらに突き放し、戦っていく姿勢が重要だと岡本太郎は説いています。

ただし、極端な行動を促すのではありません。瞬間瞬間に湧き上がる気持ちを信じ、自分の運命に向き合っていけばよいのです。

5. 「幸せ」とは何かを問い直す

本書では、「幸せとは何か」という難題にも触れています。

岡本太郎は「幸せ」などの言葉が大嫌いだと言い、鈍い人間だけが幸せだと切り捨てます。

…強烈ですね。

この言葉の真意を覗くと、本当は幸せではない部分に気づかされます。

死ぬ瞬間に「私は生きた!」と言えるかどうか

家や家族、給料があるから幸せと納得するだけでは足りません。死ぬ瞬間に「私は生きた!」と言えるかどうかが問われているのです。

孤独は挑戦者の付き物ですが、それを乗り越えることで初めて、新しい自分、本当の自分に出会える。

岡本太郎は、自分を大事にしすぎず、小さな存在であることを自覚し、運命に向き合うよう説きます。

そして「幸せ」という言葉の本質を問い直すことで、私たち自身に「本当に生きているか」を突きつけています。

孤独な道のりでも、幸せを手放せば真の自由が待っているかもしれません。

6. 安住の地から飛び出し、新たな挑戦へ

岡本太郎が人生を賭けて追求したのは、単なる「幸せ」ではなく、心の奥底から湧き上がる「歓喜」。

自分が傷つかない安全で快適な世界に留まっていては、本当の満足は得られない。

むしろ、次のレベル、さらにその先のレベルへと挑戦し続けることで、初めて「この世に生まれてきて良かった」と思える「歓喜」を味わえるのです。

確かに先へ進めば進むほど苦しくなり、危険にさらされますが、それでも踏み出さなければ、真の喜びは訪れないと岡本太郎は説きます。

「歓喜の鐘」に込められた思い

岡本太郎のこの考え方は、名古屋市の寺院にある作品「歓喜の鐘」にも表れています。

この鐘はとんでもなくトゲトゲしたデザインながら、大晦日には除夜の鐘として実際に鳴らされます。

この作品からも、岡本太郎の常識に捉われない強い思想が垣間見えますね。

7. 万博の「太陽の塔」に込められた真のメッセージ

岡本太郎の思想と代表作《太陽の塔》は、一見すると万博のテーマである「人類の進歩と調和」と矛盾するように思えます。

実際、この作品に人類の限界への警鐘が込められてました。

資本主義や科学万能主義に走る現代社会に対し、人間が本当に求めるべきは「歓喜」であり、いずれは根本から見直される時がくると岡本太郎は世界中に警鐘を鳴らしたのです。

常識に捉われない強い思想の体現

日本で最も古い縄文土器をモチーフとした《太陽の塔》は別名「縄文の怪物」と呼ばれ、この設置は非常識な行為に見えますが、それは岡本太郎の「無条件で生きろ」という強い決意の現れだったのです。

本書の言葉や生み出した作品、そして生き方すべてに、常識に囚われない岡本太郎の強い思想が貫かれているのです。

歓喜への渇望を我がものにする

岡本太郎の考え方は極端に思えるかもしれませんが、このような常識を超越した思考に触れることで、私たち自身の「幸福」の定義を見つめ直すきっかけになるはずです。

安住の地に留まらず、新たなる挑戦を続けることで、いつか「歓喜」という至高の喜びに出会えるかもしれません。

岡本太郎の思想は、そんな可能性を私たちに示唆しているのです。

8. 都内近郊で岡本太郎作品が見られる場所

岡本太郎記念館

1998年、岡本太郎が42年にわたって住まい、作品をつくりつづけた南青山のアトリエが「岡本太郎記念館」として公開。建築家・坂倉準三の手による旧館はそのままに、隣接する木造2階建ての書斎/彫刻アトリエを新築の展示棟に建て替えられた。

絵を描き、原稿を口述し、彫刻と格闘し、人と会い、万国博の太陽の塔をはじめ巨大なモニュメントや壁画など、あらゆる作品の構想を練り、制作した場所。未完成のキャンバスや絵筆が残るアトリエは、太郎の息吹をビビットに感じることができる。また、太郎の美意識を体感できる庭、応接や打ち合わせに使われていたサロンも、純度100%のTARO空間。

川崎市岡本太郎美術館

川崎市岡本太郎美術館は、岡本太郎の活動の足跡をたどり、その芸術性と思想を広く伝えるための美術館として誕生。

生田緑地の豊かな自然と芸術の融合、そして市内で最も広い緑 地に岡本太郎をはじめとする様々な芸術作品を五感で楽しむことができる「体験型美術館」というコンセプトに基づき、四季折々の自然と岡本太郎の創作のエネルギーを感じることができる。

美術館の展覧会事業としては、年間を通じ、「岡本太郎と一平・かの子の芸術」を紹介する常設展、岡本太郎芸術の「より深い顕彰」「周辺作家や時代との関係性」「芸術と社会の関わり」をテーマとした企画展、次世代を担う作家の発掘を目的とする公募展「岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」を開催しています。

↓こちらにも岡本太郎の名言が掲載されています。

岡本太郎と過ごす2022 ―太郎さんの言葉―

今回紹介した岡本太郎さんの書籍「自分の中に毒を持て」について、より詳しく知りたい方は、安い本ですのでぜひポチってみてください!