おびただしい数の顔写真。何だか厳かな雰囲気が漂っています。

この作品の作者は、クリスチャン・ボルタンスキー。フランスの現代アーティストで、「死と生」「記憶」をテーマに、インスタレーションや映像、彫刻から絵画、写真まで、様々なメディア表現の作品を制作しています。

1968年にパリで初個展を開催して以来、現代アートの第一線で世界的に活躍し、有名な国際美術展にも多く参加。日本でも越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内芸術祭に参加し、国際的な文化賞も多数受賞しています。

この記事では、日本とも関係の深いアーティスト、ボルタンスキーの生い立ちから代表作まで、その歴史を紹介していきます。

1. ボルタンスキーの生い立ち

CHRISTIAN BOLTANSKI, Portrait at Espace Louis Vuitton Munchen, 2017

クリスチャン・ボルタンスキー(Christian Boltanski)は1944年、ナチスドイツの占領から解放された直後のパリで生まれました。ウクライナ系ユダヤ人の父とフランス人の母、父はホロコースト(ユダヤ人迫害)を逃れるために離婚を偽装し、1年半もの期間を家の床下に隠れて生活していたそうです。

幼い頃は、母親やその友人から強制収容所での恐ろしい記憶を聞いた経験がトラウマとなり、学校にも行かず、あまり外出しない子供時代を送ったそうです。この時の経験は、のちの作品制作に多大な影響を与えました。

身近にあった些末な記憶

1955年より独学で絵画制作を開始。1958年から約10年間、表現主義的な作品を手がけていましたが、同時代のアーティストに影響を受け、1968年からは写真と映像作品を制作し始めるようになります。家族のスナップ写真や、フレームに入った顔写真と電球、ビスケットの缶などを組み合わせたインスタレーション。

それらは、バフォーマンス写真や子どもの頃、身近にあった些末なものの収集を通じて、幼年時代を再現するという不可能な企てからのアイデアでした。

1972年に初めて参加した「ドクメンタ5」では、生活空間に残された様々なものを並べた《資料陳列ケース》や、中産階級の家族写真をグリッド状に配置した《D家のアルバム、1939-1964》を発表。自己や他者の記憶を独自の手法で再構成した作品で注目を集めました。

不在の時をめぐる思索

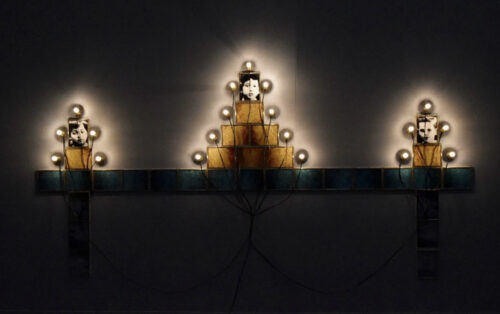

《ヴェロニカ》1996年

取り戻そうとすればするほど、不確かになる過去。不在の時をめぐる思索は、「死」というテーマとも連動し、都会における無惨なほど無意味な死の様相を捕らえた映像作品なども制作しています。

1985年にはブリキ缶とモノクロームの顔写真、電球というシンプルな構成ながら、死者を悼む祭壇のごとく厳かな雰囲気を湛える「モニュメント」シリーズの第一作《モニュメント ディジョンの子供たち》を発表。

これらはホロコーストを思わせる作品ですが、ボルタンスキーはホロコーストに限定されることを嫌いました。20世紀の大量虐殺以降、あらゆる死から生の意義も尊厳も剥奪されているのではないかと、彼は問いたのです。

1987年の《シャス高校の祭壇》では、1931年にウィーンの高校に在籍したユダヤ人の学生たちの顔写真を用いますが、彼が意図したのは、定義可能な個別の死ではなく、意味づけも定義づけもすり抜けていく普遍的な死です。

1990年代半ば以降、作品の構成要素に「音声」が加わり、2008年からは世界中から心臓音を収集しアーカイヴするプロジェクト「心/心臓のアーカイブ」を継続。2010年には大量の衣服を集積させた《ペルソンヌ》を発表し、一貫して、個人・集団の存在と死、記憶をテーマに据えています。

演劇的なインスタレーション

《Pleine Nuit》2016年

また、ボルタンスキーは演劇的なインスタレーション作品も発表しています。劇場や廃病院を舞台に、室内に雪を降らせたり、煙をたいたりといった仕掛けで、鑑賞者の五感に訴えかける表現を目指しました。

協働したジャン・カルマン(Jean Kalman)は、のちに越後妻有アートトリエンナーレでも「最後の教室(2006年、2009年)」を一緒に制作しています。

いずれも死を色濃く思わせる作品を多く残したボルタンスキーは、2021年7月、がんのため享年76歳で亡くなるまで、世界各地で作品を発表し続けていました。

2. ボルタンスキー作品の特徴

ボルタンスキーの作品には、次のような「生と死」を色濃く想起させるモチーフがよく用いられます。

- 不鮮明な子どもたちの写真

- ホロコーストで犠牲となったであろうユダヤ系の学生の写真

- 知らない誰かが着ていた古着

- 白熱電球

- 古いブリキ缶

自ら「感傷的なミニマリスト」と呼称するボルタンスキーは、誰かが所有していたものや、土地、歴史に関するモチーフを用いることで、鑑賞者に「かつて生きていた無名の人々の存在」を思い起こさせ、そこから「生と死」を意識させられます。そこに想いを馳せ、個々の記憶を引き出すことを試みているのです。

「体験」を意識した演出

ボルタンスキーは生前、「展示会場全体を一つの作品としてみせる」と発言しており、展示空間のみならず、作品に至るアプローチまでも鑑賞体験の一部として演出しています。

2019年に東京で開催された回顧展では、会場入口に「DEPART(出発)」、出口に「ARRIVEE(到着)」のネオンサインが配置され、単に活動を顧みるだけでなく、展示の構成自体を一つの空間作品として表現するこだわりが伺えました。

「記憶」を引き出す工夫

先ほど紹介したとおり、ボルタンスキー作品には、“無名の人々”が多く登場します。写真をぼかし、時に引き伸ばし、あえて不鮮明な表現とすることで、特定の人によらず、鑑賞者が自分の記憶の人物と重ね、個々の記憶を引き出す工夫がされています。

また、頻繁に使用される「光の点滅」や「揺れる影」などの共通の表現も、人々が共有する普遍的な記憶を呼び起こす装置として機能させています。

3. ボルタンスキーの代表作品

ボルタンスキーはホロコーストをはじめとする人類の悲劇を背景に、生と死、過去と現在、記憶と忘却など、多様なテーマの作品を残しています。ここからは、彼の代表作やシリーズを紹介していきます。

「モニュメント(Monument)」シリーズ

《モニュメント(1986)》

ボルタンスキーの代表作である《モニュメント(1986)》はシリーズもので、子供の顔写真の周りに電球を配置した、祭壇のような作品です。子供の写真は、学校で撮影された学童写真や新聞に掲載されたものを再び撮影し、意図的にピントがぼかされています。

被写体の子供たちはホロコーストで亡くなっておらず、無関係な人を選んでいますが、鑑賞者は「死」とともに自然と「ホロコースト」も想起してしまいます。

資料陳列ケース(1972)

《資料陳列ケース(1972)》

1970年代に制作された、ボルタンスキー初期の作品が《資料陳列ケース(Vitrine de Référence)》シリーズです。

この作品シリーズでは、彼自身が制作していた作品や、日用品として砂糖や雑誌、髪の毛、ナイフなどをガラスケースに納め、博物館さながらに陳列されています。

D家のアルバム、1939-1964(1972)

《D家のアルバム、1939年から1964年まで(1971)》

「D家のアルバム 1939-1964」は、1972年に発表された作品。「他者の記憶の再構築」というテーマで制作され、友人のMichel Durandから借りた家族写真150枚を使用しています。

ここでも写真は、ぼかされ、引き伸ばされ、匿名性のが高いです。鑑賞者に自身の家族との記憶を想い起こさせ、その「家族の思い出」が、ある種ステレオタイプ的な記憶であったことに気付かされます。

影の劇場(Theatre d’ombre)(1984)

《影の劇場(1984)》

1984年から制作を始めた《影の劇場》シリーズは、薄い金属をコウモリやドクロ、人型などに切り抜き、それらに光を当てて、影を壁に映し出します。

子どもの遊びのように見えるかもしれませんが、異形の生物たちの影が揺れ動く姿は、「誰にでも訪れる普遍的な死」を暗示しています。

シャス高校の祭壇(1987)

《シャス高校の祭壇(1987)》

1987年に制作された《シャス高校の祭壇(Autel de Lycée Chases)》は、モニュメントシリーズを発展させた作品です。これには、オーストリア・ウィーンにあるユダヤ人学校で1931年に撮影されたクラス写真を使用されています。

多くの学生がホロコーストで亡くなったため、虐殺で失われた命を記念する作品とも捉えられます。

「心臓音のアーカイブ」プロジェクト

《心臓音のアーカイブ(2008)》

2008年から始まった《心臓音のアーカイブ》は、人々の心臓音を録音し、保存するプロジェクトです。香川県の豊島唐櫃地区にある施設「ハートルーム」では、大音量で心臓音が響き、展示室の奥の電球が音と共鳴して点滅しています。

リスニングルームでは、ボルタンスキーが集めた世界中の人々の心臓音を保存、聴くことができます。もちろん本人の心音も。また、レコーディングルームでは自分自身の心臓音をアーカイブに記録することもできます。

本作に関して彼は、「私の名前は忘れてくれてもかまわないけれど、心臓音を登録しにきてくれるとうれしい」と語っています。

ぺルソンヌ(2010)

《ペルソンヌ(2010)》

2010年にパリで開かれた「Monumenta2010」で発表された《ペルソンヌ(Personnes)》は、アルミ缶と古着が積み上げられた大型インスタレーション作品です。クレーンが設置された壁の向こうには、所有者の不在=死を連想させる大量の古着があります。

「Personnes」はフランス語で「人々」と「誰もいない」という意味があります。

スピリット(2013)

《スピリット(2013)》

《スピリット(Spirit)》は、2013年に制作された作品で、半透明の布に白黒写真が印刷され、天井から吊るされたインスタレーションです。布は自動で操作され、位置によって人の図像が重なり合い、表情が刻々と変わります。

「アニミタス(Aminitas)」シリーズ

《アニミタス(2017)》

《アニミタス(Animitas)》は「魂」という意味のアニマ(ánima)という言葉の短縮形。チリでは、事故や殺人といった悲劇的な出来事が起きたところに、小さな祠(ほこら)を建て、それをアニミタスと呼び、犠牲者の魂を祀るための神聖な場所とします。この作品は、その風習からインスピレーションを受けています。

豊島(香川県)の作品には、風鈴とそれに吊るされた短冊で構成され、短冊には鑑賞者によって「大切な人の名前」が書かれています。

鑑賞者はそこに大切な人の名前を残すことができ、作品の一部となる体験は、美術館という閉鎖空間を超えた、参加型のアート作品です。

ボルタンスキーは、この作品がその場に留めるものではなく、自然と風化されていくことを望み、「作品自体は消えても、人々が語り継ぐことで、より永く残る神話のようなものを作りたい。」と語っています。

ミステリオス(2017)

《ミステリオス(2017)》

《ミステリオス》は、南アメリカ現代美術ビエンナーレに際して制作された、長さ約12時間の映像作品。3つの画面で構成され、パタゴニアの海岸に設置された、風が吹くとクジラの鳴き声を再現するトランペットに似た装置、海岸に打ち上げられたクジラの骨、海の景色が延々と流れ続けます。

この作品は、自然の力や時間の流れ、生と死のテーマを掲げ、その美しさと畏怖の念を同時に感じさせます。

4. 日本での活動と、現在でも見られる作品

《最後の教室(2006)》

1990年、ボルタンスキーにとって日本初個展が、ICA名古屋と水戸芸術館で開催されました。これに合わせてボルタンスキーは来日し、空間に合わせたインスタレーション作品「モニュメント」シリーズを制作。また、地元住民から提供を受けた衣服によって構成された、大量の衣服によるインスタレーション作品が公開され、大きな反響を呼びました。

シリアスな生い立ちと作品とは裏腹に、ボルタンスキーは会うと陽気な人物だったそうです。彼の話はユーモアに富み、いつも柔和な笑みをたたえていました。

2000年に始まった『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』のほぼすべての回に参加しており、同芸術祭の総合ディレクターである北川フラムは「日本でアートに縁のなかったお年寄りと接する中で、彼の作品も希望を感じさせるものに変わってきたように思う」と語っています。

Lifetime

近年では、2019年に過去最大規模の回顧展「Lifetime」が国立国際美術館(大阪)、国立新美術館(東京)、長崎県美術館を巡回。ボルタンスキーの約50年の制作活動を網羅的に紹介する本展では、彼自身が各会場に出向いて干草を使用したインスタレーション作品(ボタ山)を制作しました。

なおボルタンスキーは、2022年春に宮城県南三陸町に開館予定の震災伝承施設において、展示制作を行うことが決まっていた。同町によると、展示については今後調整するとしています。

普遍的な死をテーマに、生の輝きが色濃く反映させてきたクリスチャン・ボルタンスキー。今も残る彼の作品は、私たちの耳元で重要な何かを、やさしく語りかけてくるように思えます。