画像引用:https://casie.jp/

この世界一有名な便器を知っていますか?

既製品である便器に作者のサインが書かれただけのこの作品、ずばり作品名は“泉”です。

作者はマルセル・デュシャン。視覚的な美しさよりも、鑑賞者の思考に訴えかける「観念としての芸術(≒コンセプチュアル・アート)」の生みの親と言われています。

絵画=アートという認識が当たり前だった1900年代初めの当時は、これは芸術と呼べるのか?と大いに物議を巻き起こします。

しかし、実はこの“物議”こそが、デュシャンの狙いだったのです。

この記事では、デュシャンの人物像から、コンセプチュアル・アートを生み出すまでの過程などをざっくり解説していきます。

ぜひ、最後まで楽しんでご覧ください!

1. デュシャンの人物像

出典:https://c-addiction.typepad.jp/

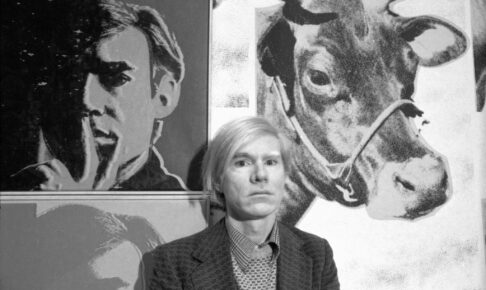

マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp、1887年〜1968年)は、フランス生まれの美術家。

7人兄弟の三男として生まれ、兄のガストンとレーモンも同じく美術家として活躍しました。

そんな家庭の影響もあり、14歳の頃から絵画に取り組み始めたデュシャンは、印象派に影響を受けた絵を描いていましたが、30代半ば(1910年代前半)以降は油彩画の制作をやめてしまいます。

1915年に渡米。

英語が話せなかったデュシャンでしたが、フランス語の講師としてお金を稼いでいるうちにだんだん英語が話せるようになったそうです。

写真家のマン・レイやコレクターのキャサリン・ドライヤーとも親交を深め、アートの中心がパリからニューヨークへ移る時代性とも重なり、デュシャンは“ニューヨーク・ダダ”の中心人物として制作活動していくことになります。

レディ・メイド

油絵を放棄したデュシャンは、既成の物をそのまま、あるいは若干手を加えただけのものを作品へと昇華する「レディ・メイド」を数多く発表しています。

レディ・メイドの作品タイトルの多くは、ユーモアやアイロニーを交えた地口や語呂合わせたもので、一つだけの意味を成り立たせないように入念に練られて付けられています。

これについてデュシャンは、レディ・メイドについて明確な定義が自分でもできないと語っています。

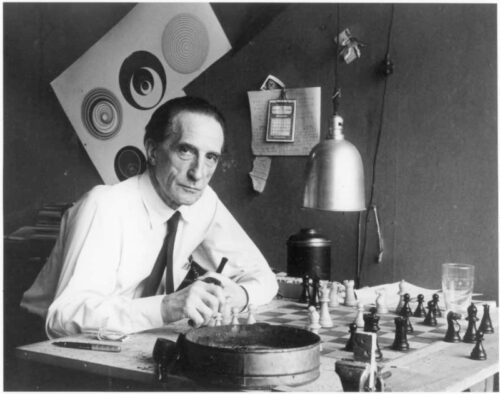

また、デュシャンはチェスの名手としても知られており、ローズ・セラヴィ(Rrose Sélavy)という名義を使って活躍していたこともあります。

このあたりは、その多彩な才能と好奇心の幅が伺えるエピソードですね。

2. デュシャンのレディ・メイド

出典:https://i0.wp.com/

1913年制作の「自転車の車輪」が、デュシャン最初のレディ・メイド作品といわれています。

パリのスタジオにいるとき、なんとなく自転車の車輪を逆さまにして台に乗せて回して見ているときにこの作品のアイデアを思いついたそう。

また、この作品が展示されたとき、デュシャンは鑑賞者に車輪を回してみるように勧めたそうです。

のちにレディ・メイド作品を作るとき、対象のもともとの美しさは関係ないと主張しているデュシャンでしたが、本作に限っては、

車輪がなめらかに回っているのを見ると、心が落ちつきます。眺めているのが楽しいのです。まるでゆらめく暖炉の火を見つめている時のようです。

と語っています。

デュシャン激おこ事件

そしてレディ・メイドの中で最も有名になったのが、普通の男子用小便器に「リチャード・マット (R. Mutt)」と署名し、「泉」というタイトルを付けた作品です。

この作品は、デュシャン自身が実行委員長を務めていた「ニューヨーク・アンデパンダン展」に匿名で出品されましたが、同展は手数料を払えば無審査で誰でも出品できる展覧会だったのにも関わらず、委員会の議論の末、展示されることはありませんでした。

これに怒ったデュシャンは、自分が出品したことは伏せたまま抗議文を提出し、委員長を辞任という厨二病加減を発揮。一連の出来事は「リチャード・マット事件」と呼ばれることとなりました。

また、最終的にこの作品は紛失しています(展示に反対した委員が意図的に破棄したのではないかと考えられている)。

後日デュシャンは、「展示が拒否されたのではなく、作品は会場の仕切り壁の背後に置かれていて、自分も作品がどこにあるか分からなかった」とインタビューで語っています。

ちなみに、現在世界中の美術館で所蔵されている《泉》は100点あまりありますが、デュシャンが1950〜60年代にかけて委託で制作させたレプリカです。

ほかにも、自身が編集に携わった雑誌「THE BLINDMAN」においてデュシャンは、以下のように語っています。

マット氏が自分の手で『泉』を制作したかどうかは重要ではない。彼はそれを選んだのだ。彼は日用品を選び、それを新しい主題と観点のもと、その有用性が消失するようにした。そのオブジェについての新しい思考を創造したのだ。

選ぶこと自体に芸術性がある。これは、レディ・メイドに関するデュシャンの考え方の一端を表していると言えます。

この時、アートの概念は根底から覆され、現代アートが誕生しました。

既製品に意味やメッセージを与えて作品とする「レディメイド」は、多くの作家が採用する手法となりました。

3. デュシャンと茶の湯

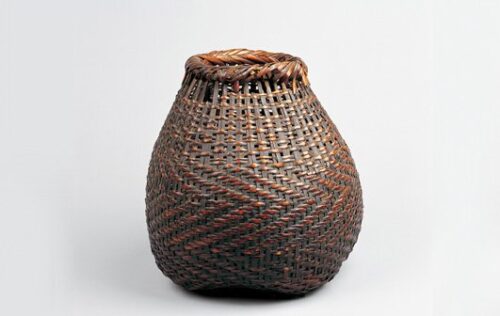

出典:http://mutsu-satoshi.com/

デュシャンは伝統的な絵画を「網膜にとどまっている」と批判し、作品は目だけを喜ばせるのではなく、知性や想像力に訴えかけるべきだと主張しました。

また、世の中にある、ありふれた既製品に、別の名付けるという行為によって芸術を成立させたという点では、日本の茶の湯における“見立て”の美学に通じるものがあります。

茶の湯の創始者である千利休は、魚籠や瓢箪を花入れとしたり、釣瓶を水指としたりする見立ての手法により、日常品を茶道具に昇華させた点でディメイドとよく似ています。

花はあなたの頭の中にある

利休には有名な「朝顔の茶会」の逸話があります。

利休邸に咲き誇っている朝顔の評判を聞きつけた豊臣秀吉が屋敷を訪ねると、庭にはまったく花が見当たらず、茶室にただ一輪の朝顔が生けられている。他の花は、すべて利休が摘み取らせてしまっていたのです。

また、ある茶会では花入れに水だけを入れ、花を生けずに客人に見せました。

「花はあなた方の頭の中にある、想像してご覧なさい。」

とでも言いそうなその行いは、視覚的な刺激だけでなく、観る者の想像力に訴えかけるという点でデュシャンと共通しています。

「観念としての芸術(≒コンセプチュアル・アート)」をより深く追求した作家人生を送り、考えることによって生まれる「アートの楽しさ」を世の中に教えてくれたマルセル・デュシャン。

のちに続くアーティストへ与えた影響は計り知れません。

彼の功績を噛み締めつつ、今日の現代アートを楽しみたいものです。