新しいお金の稼ぎ方、知りたくないですか?

この記事では、元Linkedin日本代表、ヤフー時代はあの孫正義が認めた男、村上巨さんの書籍「稼ぎ方2.0「やりたいこと」×「経済的自立」が両立できる時代」を紹介します。本書は、

- 今の働き方に行き詰まりを感じている

- 新しい時代の働き方を知りたい

という方におすすめです。本書は、日本人の働き方を根本から変えるクリエイター・エコノミーと、その時代に活躍する稼ぎ方2.0について解説されています。

クリエイター・エコノミーとは、簡単に言えば、消費者として経済活動に参加していた人が、消費側販売側のどちらにもなれる双方向型の経済圏のこと。

著者は現在、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授、ポピンズ社外取締役、ランサーズ社外取締役として活躍しています。著者を一言で表すなら、国内外の雇用事情に精通したキャリアのプロ。

欧米型の雇用に近づきつつある、これからの日本においてビジネスパーソンが生き抜くための最先端のキャリア、働き方の情報を日本に届けることを個人のミッションとして発信しています。

そんな著者が提唱するのが、これからのクリエイター・エコノミー時代における“稼ぎ方2.0”です。これが一体どういったものなのか、いくつかのポイントを絞って解説していきます!

1. 日本の給料は年々減っている

本書の主張を一言で言えば、個々で稼ぐ力が必要だということです。なぜ誰もが個で稼ぐ力が必要な時代と言えるのか?

理由は大きく2点、

- 日本の給料は年々減っている

- 仕事がなくなるリスクは上がっている

です。著者は、この現状を受け止めて、本書を通じて日本人の働き方を変えていく必要性を訴えています。

具体的に、どう変えるのかというと、今までのように一つの働き口だけでなく、複数のキャリアを同時並行する働き方にシフトしていくということです。

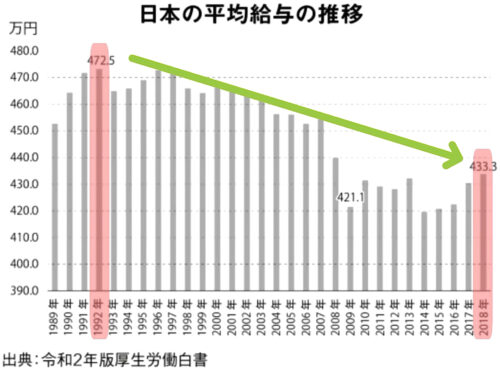

まだまだ移行段階ではありますが、すでに会社の外にもキャリアを持たなければならない時代が到来しつつあります。日本の平均給与の推移を改めて確認してみましょう。

これは本書からの引用です。日本の平均給与は1992年にピークとなり、以降は徐々に下がっています。2009年にはリーマンショックの影響で、421.1万円まで下がり、そこからは少し持ち直したものの、2018年時点で433.3万円。ピーク時と比較して40万円近く下がっています。

失われた30年と言われるとおり、日本はバブル崩壊後、現在に至るまで長期的な経済低迷を続けています。

もちろん、国もこの状況を黙って見過ごしているわけではなく、生産性を向上させようとイノベーションが成長経済の鍵と主張します。しかし、実際には景気回復に向けた展望は見えていません。

このまま失われ30年が40年50年と長く続いていく未来も、現実味を帯びています。このまま給料が増えないと考えておく方が、現実的でしょう。

終身雇用・年功序列が給料を上げない

日本の給料が上がらない主な理由は、

- 国際競争力の低下

- 年功序列制度

- 終身雇用制度

だと考えられます。国際競争力が低下は実感しやすいと思いますが、年功序列や終身雇用といった日本型の雇用で給料が上がりにくいのは、少し分かりにくいかもしれません。

日本型雇用では、年齢に従って給料が上がっていく仕組みになっているため、一度上げた給料が下げづらい。一度給料を上げたら下げられないため、経営者は気前よく給料を上げるわけにはいかず、文句を言われない程度にゆるく昇級させたくなります。

また、給料を上げると、同時に従業員の年金、社会保険料なども雪だるま式に増えています。これも給料を上げることに消極的になってしまう理由の一つです。

つまり、利益がたくさん出たからといって、簡単には社員に還元できない構造になっているのです。最近では、日本企業が過去最高益を更新しているという話題もありましたが、にもかかわらず給料が上がっていないのには、こうした背景があります。

2. 仕事がなくなるリスクが上がっている

これからの時代に仕事がなくなるリスクは、主に2つあります。

1つは会社が倒産してしまうこと。また、倒産まではいかなくとも、外資系企業に買収されて、ある日突然会社の経営が変わってしまうというケースもあり得ます。

買収された企業は、一夜にして経営陣が入れ替わり、仕事のやり方や評価の仕方、人事制度といった社内ルールが一新されるということを珍しくありません。こうなると、会社そのものはなくならなくても、自分自身の仕事がなくなってしまうことは十分にありえます。

もう一つのリスクは、AIやロボットによって仕事を奪われること。2015年、オックスフォード大学と野村総合研究所の共同研究で、10~20年後に日本の労働人口の49%が人工知能やロボットによって代替可能になると発表しました。

また、2020年のマッキンゼーの調査では、2030年までに既存業務のうち27%が自動化される見込みであることが示され、結果として1660万人分の雇用が代替される可能性があると予測しています。

このように、仕事がなくなるリスクは確実に上がってきています。給料は上がらないどころか、そもそも仕事がなくなるかもしれない。そう考えれば、一つの会社だけにしがみつくのではなく、個人で稼ぐことの必要性が出てきたことが理解できると思います。

3. 日本はクリエイター・エコノミーに向いている

冒頭述べたとおり、クリエイター・エコノミーとは、消費者として経済活動に参加していた人が、消費側販売側のどちらにもなれる、双方向型の経済圏のことです。

欧米ではすでに、普通の会社員がこのクリエイター・エコノミーに参加し、就業後や週末の時間を活用してクリエイター活動を行うことがブームとなっていると著者は言います。

さらに、日本はクリエイター・エコノミーに向いた環境になっていくとも述べています。歴史を遡れば、欧米の働き方の潮流は、確実に日本にも影響を及ぼしてきました。欧米で流行ったプラットフォームの日本版が市場に流通し、利用者が増えていけば、一気にクリエイター・エコノミーが活性化する可能性があります。

日本は副業しやすい環境になる

また、日本では今後大企業を中心に、副業解禁の流れがさらに加速すると予測されています。副業解禁とクリエイター・エコノミーは非常に親和性が高く、日本でクリエイター・エコノミーを普及させる上で大きな鍵となると著者は睨んでいます。

なぜなら、元々クリエイターの大半は、クリエイターの活動だけで食べているわけではなく、アルバイトなどを掛け持ちしながら活動するケースが大半でした。ミュージシャンや俳優、芸術家などを目指す人がアルバイトをしているのは想像できますよね。

逆に、これまで本業で会社員をやっていた人は、副業などのルールの制約でクリエイターをしたくてもできなかった人が多かったです。しかし、これから副業が大々的に解禁されれば、会社員の収入を維持したまま副業クリエイターを目指す人の方が、安定的に活動ができるはずです。

アメリカなどでは、本業が忙しすぎると副業に取り組む時間的な余裕がなくなることよくあります。副業のせいで、本業のパフォーマンスが低下すると、解雇の理由になる可能性もあり、そこまで副業にアクセルを踏み切れないジレンマも抱えています。

一方で、日本では法律上いきなり解雇されることは珍しく、副業を細く長く続けられる環境が整いつつあります。いずれ会社の昼休みに副業用の原稿を書くといった光景が当たり前になるかもしれません。テレワークがもっと普及すれば、本業と副業の境界線はますます曖昧になります。

これらの理由から、今後多くの人が本業と副業同時並行するようになれば、近い将来に日本がクリエイター大国になる可能性は十分にあると著者は予測します。

4. テクノロジーがハードルを下げてくれている

自分は何も作れないからクリエイターになれないと、思う人も多いかもしれません。しかし、このハードルは今やテクノロジーが解決してくれています。

例えば、その一例がMidjourneyです。これは、AIが説明文やキーワードとインターネット上にある絵を結びつけ画像を生成してくれるサービス。自分で絵を描くのではなく、こういう絵を描きたいというのを言葉を伝えるだけで、それにあった絵が自動で生成されます。

他にも、文章の分野においてはChatGPTやGPT4が有名です。また、作ったものを売る場所としてのプラットフォームもすでに存在しています。

クリエイターのプラットフォーム

例えば、ファンハウスというプラットフォームは、クリエイターがファンから直接収入を得ることができます。ファンはクリエイターが提供するコンテンツを有料で閲覧し、クリエイターにメッセージを送って直接交流することもできます。

また、メイベンというプラットフォームもあります。これは簡単に言うと、会員制のオンスクールを作ることができるプラットフォームです。メイブンでは、リアルタイムで1対1のオンラインレッスンを開催することもできます。しレッスン動画や教材などをたくさんの受講生に向けて配信することもできます。

こうしたプラットフォームを利用すれば、普通の会社員でも自分の普段の仕事を教えて、お金を稼げるようにすらなっています。テクノロジーの力で、誰でもクリエイターになり誰でも売ることができる時代になっているということです。

5. 個で稼ぐための5つのポイント

本書では、個々で稼ぐための5つの大事なポイントが紹介されています。

- 勝つためにはやりたいことを徹底してやる

- ルールに縛られず共感を重視する

- 予測せず状況に柔軟に適応する

- 高速で改善を繰り返す

- 会社外の人とゆるくつながる

の5つです。ここからは最後に、これらのうち2つのポイントを解説していきます。

勝つためにはやりたいことを徹底してやる

なぜやりたいことを徹底的にやるべきなのか。それは個人で稼ぐために何よりも必要なものは、継続であるからです。

この継続のためには、好きでやりたいことである必要があります。また、現在は働く目的が変化している時代です。過去であれば、働くのは会社のためというのが当たり前だったかもしれませんが、今は働くのは自己実現のためという考え方に変わりつつありますよね。

会社は今や人生を預ける対象ではありません。会社あっての自分、会社によって自分が生かされているという考え方をしている人は少ないのではないでしょうか。

まず、自分があって自分の一部が会社に貢献しているという考え方を持つ人の方が多いと思います。この会社のためという考え方が通用しなくなった現代に優先されるのは、“個人の想い”です。

個人の想い、自己実現欲求こそが、共感の源泉となり、ファンからの応援を得るための鍵にもなります。

会社外の人とゆるくつながる

現在の日本の会社組織内では、縦の人間関係が大きなウェイトを占めています。

かつては、上司・部下・先輩・後輩という上下関係が強く、上司や年長者から信頼されて目をかけられれば、重要な仕事を任せてもらいました。しかし、今後重要となるのは横のつながりだと著者は言います。

いくら会社内で強固な縦のつながりを構築しても、会社がなくなってしまってはそのものが崩壊するからです。そんな時に救いとなるのが、横のつながりです。会社の外に人間関係を持っていれば、こんな仕事があるけどどう?〇〇社がこういうポジションの人を探しているみたいだよといった情報が入りやすくなります。

大切なのは、ネットワークです。ネットワークとは、友達と友達の友達くらいまで、含まれる緩やかなつながりを指しています。一緒に仕事をしたことがない人や同じ組織に所属したことがない人も含まれます。

深い人間性までは知らないけど、お互いになんとなく興味があって、意識している相手の活躍ぶりを認知しているなど、端的に言うとSNS上でゆるくつながっている人をネットワークと捉えると分かりやすいでしょう。

ネットワークは横のつながりとほぼ同義です。横のつながりを持っている人は、人を介して転職のオファーが飛び込む可能性があります。縦のつながりよりも横のつながりを持っている人の方が、市場価値が高い人と言えます。

フラットな人間関係

また、横のつながりはフラットな人間関係も意味します。クリエイター同士のつながりには上下関係がなく、常に対等な関係であるのが基本です。ジャンルによって、ニックネームやペンネームで活動するケースもありますし、仮想空間で別人格として活動するケースもあります。

活動領域の特性からバーチャルでフラットなつながりが生まれるのは必然と言えます。横のつながりでは、年齢や性別はもちろん本業でどんな仕事をしているのか、どんな役職についているか、どの程度燃焼を得ているのかといったことは全く問われません。

横のつながりは、自由度の高い人間関係とも言えます。そして、この横のつながりこそが、キャリア形成やファン獲得に効いてくるのです。

今回紹介した、村上巨さんの書籍「稼ぎ方2.0「やりたいこと」×「経済的自立」が両立できる時代」についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください!