私たちの暮らしを豊かにするための経済活動、“ビジネス”。

しかし、“ビジネスは歴史的にその使命を終えている”と提言しているのが、今回取り上げる書籍「ビジネスの未来」です。

著者は、このブログでも度々取り上げている山口周さん。

簡単に言えば、今までのビジネスおつかれさま!これからはもっと衝動に従って生きよう!ということを、根拠を交えながら書かれています。

この記事では、そんな本書についてざっくり紹介していきます!

<山口周さんの書籍はこちらでまとめて紹介しています>

1. 文明化の終焉。私たちはどこにいるのか?

冒頭でも書いたように、“ビジネスはその歴史的使命を終えつつある”という前提が、この本の核となる部分です。

日本のGDPは、1800年の段階ではインドの少し上、パキスタンと同程度であったにも関わらず、今やイギリスやフランスとほぼ同程度まで成長を遂げています。

こう聞くと、目覚ましい成長ですよね。

物質的貧困は解決されつつある

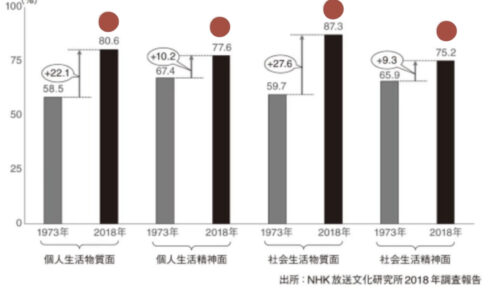

NHK放送文化研究所が、1973年から5年ごとに実施している日本人の生活満足度調査では、1973年に比べ2018年の結果は、物質的満足度が非常に高まっています。

これは、私たちが古代から天災や飢餓によって常に悩まされ続けていた課題、「経済とテクノロジーの力によって物質的貧困を社会からなくす」というミッションをほぼ終えていることを示しています。

このような実感を、社会の大多数が感じられるようになったのは、大げさに言えば、人類の歴史上初のことです。

バブル時代よりも、2010年の方が幸福度が高い

また、1981〜1984年と2010年の日本における幸福度調査によると、総じて幸福を感じる人の割合は増え、不幸と感じる割合は減っています。

注目すべきは、バブルの絶頂前にあたる経済的に勢いのあった時期よりも、経済が停滞した今の時期の方が幸福度が高いということです。

私たちは長年、物質的基本条件の獲得という目的のために経済を成長させてきましたが、幸福度調査が私たちに教えてくれることは、これ以上経済を成長させることに、もはや大きな意味はないということです。

私たちは明るい高原社会へと向かっている

今ではほとんどの人が、食べ物に困らず、住むところに困らず、安全で快適な生活を手に入れていますよね。

私たちの社会は、近代化を推し進めていた登山の社会から、暗い谷間に向かっているのではなく、近代化を終了した明るい高原社会へと軟着陸しつつあるのです。

2. 物質的豊かさに満足できないのはなぜか?

明るい高原へ軟着陸しつつある私たちの社会。

しかし、それにも関わらず、何か物足りないと感じてしまうのは、日本の再生や再興といった世界の経済的覇権や序列に囚われた、古い価値観から抜け出せていないからではなでしょうか?

この状況は、しばしば「低成長」「停滞」「衰退」といったネガティブな言葉で表現されますが、何ら悲しむべきことではありません。

現在の状況は、物質的生活基盤がやっと達成された、言うなれば「祝祭の高原」とでも表現されるべき状況なのです。

経済覇権を奪い合うフェーズはすでに終えていて、これからはいかに人類全体が共生して幸せになっていくかを考える段階になっているのではないか。

というのが本書の提言です。

消費は非物質化へ

これは日本に限ったことではなく、先進国の大多数がすでに不自由ない生活を手に入れていることは、統計的にも分かっています。一方、これにより起きているのが、消費の非物質化です。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった生活を豊かにするものへの憧れや消費は、すでに大多数の家庭で満たされ、一人ひとりがスマホを持てる時代。物質的欲求が満たされた私たちは、生活必需品でないものや承認欲求にお金を使うようになってきた、というのが最近の傾向です。

経済成長と所得上昇が何より優先されていた近代社会から、生活の質や幸福実感がより優先されるポスト近代社会へと移行しつつあるのです。

企業はビジネスを延命しようと消費を促す

しかし、本来であればお金を使う必要がないほどに、豊かな生活ができているにも関わらず、お金を使ってしまうのはなぜでしょうか?

その理由としては、物質的欲求への不満の解消は需要の減少を意味しますが、ビジネスはあたかもその歴史的使命を終えていないかのように、企業はマーケティングによって消費を促し延命しているからです。

需要がなかったところへ無理に需要を生み出し、消費者が気づいていない不満をあぶり出し解消させることで、需要が飽和状態になることを先送りにはできていますが、人工的に欲求不満にさせられ続ける私たちは幸福とは言えませんよね。

そして、私たちはこのビジネスに対する欺瞞(ぎまん)に気づき始めています。ブルシットジョブでも解説したとおり、自分の仕事に意味や意義が見出せずにいる人たちは多いです。

私たちは何のために仕事をするのか、何のために生きるのか、新たな価値観を考える段階にきているといってよいでしょう。

3. GDPって数字、必要ですか?

GDP(国内総生産)は、学校で習いましたよね。

GDPは100年ほど前のアメリカで、世界恐慌の影響を受けて、社会・経済の動向を全体として把握するために開発されたものです。

これが大きい国は、それだけ経済の規模が大きく発展していると言われていますが、なぜ世界的にこの数字を使っているのでしょうか。

GDPの停滞が意味するものは何か

GDPを導入した当時のアメリカ大統領、ハーバード・フーバーは、世界恐慌からどれくらい回復したかの指標を探していました。

そこで、米国議会は「アメリカはいまどれくらい多くのモノをつくることができるか」という調査を外部に依頼し、GDPの概念が生まれたのです。

このように、当時のアメリカとして測りたい数値のために、後から指標として導入されたGDP。

現代において、これが停滞したからといって、いったい何なのでしょうか?

という問いを、本書は投げかけます。

どれだけモノを作り出せたかで国力は測れない

どれくらい多くのモノをつくれるかは、世界恐慌の当時としては意味のある数値だったのかもしれません。

しかし、先進国で物質的貧困が解決されてしまっている現代において、この数値を高く保つことは、“浪費や贅沢を促進し、モノをたくさん捨てることが美徳”とされる社会を生み出すことに繋がってしまいます。

“どれだけのモノを作り出せたのか”で、国力を測る時代はもう終わったのです。

こう言われると、確かにと思うところはありますよね。それでは、GDPという目標指標がたいして意味がないと知った私たちは、何を目標に頑張ればよいのでしょうか。

4. クラウス・シュワブ氏の提言する「才能主義」

世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)は、2021年の年次総会のテーマを「グレートリセット」 としました。

このリセットの意味するところは、世界の経済システムを考え直す必要があるということ。会長のクラウス・シュワブ氏は以下のように、警笛を鳴らしています。

第二次世界大戦後から続くシステムは異なる立場の人たちを包み込めず、環境破壊も引き起こす、持続性に乏しいもので、もはや時代遅れとなった。

人々の幸福を中心とした経済に考え直すべきだ。ーークラウス・シュワブ

資本主義から、才能主義へ

さらに会見の際に、記者の「リセット後の資本主義はどうなりますか?」という質問に対して、シュワブ会長は、「もはや資本主義という言葉が適切ではない、金融緩和でマネーが溢れ、資本は意味が失われた。

成功を導くのはイノベーションを起こす起業家精神で、「才能主義」と呼びたい」と答えました。

「資本主義は、資本が無限に増殖するということを信じる一種の信仰で、現代は資本が過剰になり、増殖できなくなったため、この信仰はもはや維持できない」とも語っています。

数十年前まで銀行にお金を預けるだけで増えていたのは、社会が時間を経ることで上昇・成長・拡大するという期待があったからです。

金利がゼロに近づいているということは、この上昇・成長・拡大の期待が日々薄れていることを意味しています。

今の経済システムは無限の成長を前提としており、それが永遠に続かないことを私たちはうすうす気づいていたりします。

そしていま、資本主義の前提が崩れかけている世界に生きているのです。

経済以外に何を成長させるべきなのかという課題

経済発展のために、私たちがもっている個性や才能を投じるという考え方は、もう時代錯誤になりつつあると、本書は語ります。

シュワブの言う「才能主義」とは、経済発展のみを目指すのではなく、私たちがより良く生きるための社会実現のために、才能や時間を投じるべきというアイデアです。

“より良い社会とは何なのか”を真剣に考えることが、これからを生きる私たちの最初の課題ではないでしょうか。

そうしたときに問題となるのは、経済成長しないということではなく、経済以外の何を成長させれば良いか分からないという社会構想力の貧しさ。

さらに言えば、経済成長しないと豊かに生きれないと信じる私たちの心の貧さです。

私たちは“何のために生きるのか”という目標・価値観を新たに見つけることが、生きる意味とも言えるかもしれません。

5. 経済合理性では解決できない問題

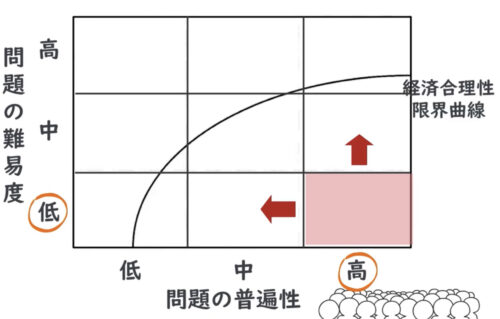

ビジネスは需要が多く、費用がかからない問題から取り掛かります。裏を返せば、薄利な問題には誰も取り組まないということ。市場経済には“普遍性が低い、あるいは難易度が高い問題は未着手のままになる”という限界ラインがあるというのが本書の見解です。

社会的弱者はまだ取り残されている

前編で、「安全で快適に生きるための物質的基盤の整備はほぼ完了した」と書きましたが、ほぼといったのは取り残されている人たちが存在するからです。

注意すべきは、世界規模でこの30年で生活満足度が上昇しているのは、元々平均以上に満足度を感じていた層が、より高い満足度を得るようになっただけということです。

そもそも生活満足度が低い層の値は、停滞してしまっているのです。高い満足度を得る人を大きく増やすことには成功したが、低い満足度の人を大きく減らすことは出来ていないのです。

本書は以下のような数字を用いてこれを捕捉します。

国立社会保障・人口問題研究所による2017年の調査によれば、過去1年以内に経済的理由で食品を購入出来ず困窮した経験のある世帯は13.6%。

日本の子どもの貧困率はOECD諸国で最悪の数値で、相対的貧困率は1995年の10.9%が、2015年には13.9%に悪化。

罹患する人が少ない希少疾病も、普遍性の低い問題であり、利益が見込めないため、取り組む企業は現れません。

こういった、市場原理から置き去りにされる人たちがいることが、資本主義最大の問題です。

6. 新しいゲームのはじまり

市場原理から置き去りにされた問題は、“そうせずにはいられない”という合理的とは思えない衝動で、己を突き動かす人によってしか解決できないというのが本書の答えです。

これからの社会は、金銭的価値観を超えた、衝動に突き動かされて行動する必要があるということです。

しかし、物が溢れている現代人にとって、物質的な豊かさは行動原理にはならないし、仮に“誰かを助けたい!”と思っても、まずは自分の生活費がないと助けられませんよね。

衝動で行動するためのベーシックインカム

そこで社会には、衝動に突き動かされた人たちを守るためのベーシック・インカムのような、経済的セキュリティネットの実装の必要性もでてきます。

物質的欲求がほぼ満たされた現代において、“誰も置き去りにしない社会”の実現に向けて、衝動に身を任せる新しいゲームをはじめるフェーズに来ていると言えるのです。

それを可能とする1つの仕組みとしてベージック・インカムは有効です。

私たちの次の使命は、「安全で便利な快適な(だけの)世界」から「真に豊かで生きるに値する世界」へと変容させること。

「資本主義は終わった」という乱暴なことを本書は述べていませんが、新しいゲームに向けて、まずは「“真にやりたいコトを見つける”、“真に応援したい物事にお金を払う”といったことに、己の心を動かして取り組んでみる」ことを始めてみませんか?

出典:brain.co.jp

山口 周(やまぐち しゅう)

電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、独立研究者、著作家、パブリックスピーカーとして活躍。

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』などの著書がある。