マン・レイ「涙(1932年)」

マン・レイという名前を聞いたことありますか?

彼は夢や無意識の力を借りて芸術を創作したことで知られる、シュルレアリスムにおける代表写真家。独自の技法を発明したり、前衛的な映画を数多く残しました。

また、マルセル・デュシャンなどとともに、“ニューヨーク・ダダ”という芸術活動を打ち出しています。この記事では、写真のみならず、絵画、映画、彫刻、コラージュなど、ユーモアで奇怪に満ちた作品を数多く世に出した、マン・レイの軌跡と代表作品を解説していきます!

1. 幼少期の家庭環境

マン・レイ 出典:https://media.thisisgallery.com/

マン・レイ(Man Ray)は1890年、アメリカ・フェラデルフィア生まれ、ユダヤ系ウクライナ人の父親とベラルーシ人の母親を持つアメリカ人で、主にフランス・パリを拠点に活躍した写真家・画家・彫刻家です。

ダダやシュルレアリスムといった芸術活動の正式メンバーではなかったものの、それぞれを支えた重要な人物です。シュルレアリスムにおいては作品制作のみならず、シュルレアリストたちの作品の記録写真やポートレイトを多く撮影しています。

一方、芸術家としてのキャリアに比べて、彼の幼少時代や家族に関する情報はほとんど公には知られていません。それは、本人が“マン・レイ”以外の名前(本名:エマニュエル・ラドニツキー)を拒絶するほど、幼少時代の話したくなかったためです。

1912年、当時は民族差別やユダヤ人差別がごく一般的であったため、ラドニツキー一家は姓を“レイ”に変えています。さらに、エマニュエルは“マニー(Manny)”というニックネームで呼ばれていたので、それを短くして“Man”をとり、「Man Ray」を名乗るようになったそうです。

マン・レイは、仕立屋をしていた親や家庭環境から、自身を切り離すことにこだわっていましたが、逆にその環境で得られたモチーフや技術は、のちに彼の作品の随所に影響を残しています。

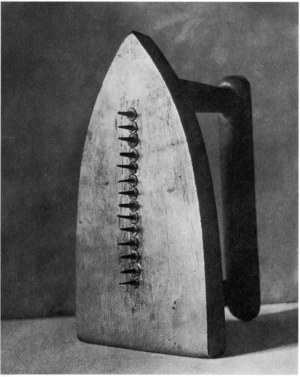

作品の中に現れる、アイロンやミシン、マネキン、織り糸といった道具は、仕立屋を連想させるもの。美術史家は、彼のコラージュや絵画の表現技法は、仕立屋の技術やスタイルと類似していると指摘しています。

また、マン・レイは、幼い頃から芸術や機械工作などが得意でした。しかし、両親は絵描きになることを望んでいなかったため、内緒で独学で絵を学ぶことに。小遣いがなくなった時は、美術用品店から絵具を盗んでまで描いていたそうです。

当時、彼のお気に入りのモデルは、妹のドロシーでした。高校卒業後、マン・レイの熱意に負けた両親は、自宅を改装して小さなアトリエ・スペースを彼に与えます。

その後4年間、マン・レイは自宅のアトリエでプロの絵描きになるために着実な活動を続けます。同時に、商業画家としての収入を得るために、マンハッタンのいくつか企業で技術書のイラストを描く仕事も始めるのでした。

2. デュシャンとの出会いと、ニューヨーク・ダダ

マン・レイ(左)とマルセル・デュシャン(右)

1912年、独立を目指してニューヨークにあるマグロウ社で勤務し始めた頃、若きマン・レイにとってアルフレッド・スティグリッツのギャラリー「291」で見たロダンやセザンヌ、ブランクーシなどの作品に加え、その頃パリからニューヨークに移住していたマルセル・デュシャンとの出会いが転機となります。

《階段を降りる裸体.No2》で絵画に動的な要素を加えることに関心を抱いていたデュシャンとの交流により、マン・レイの作品にも動的な要素が現れ始めます。「The Rope Dancer Accompanies Herself with Her Shadows」(1916年)はその代表的な作品です。

またこの頃、ベルギー人で詩人のドンナ・ラ・クールと出会い、ふたりはほどなく結婚。彼にマラルメやランボー、アポリネールなどのフランス詩人の作品に触れさせたのは、彼女でした。マン・レイが写真の技術を覚えたのも、この頃です。

1915年、マン・レイは初めての個展をニューヨークで開催。美術批評家たちから評価は得られなかったものの、展示作品の多くが売れ、それを元手にマンハッタンにスタジオを構えます。そのスタジオのすぐ近くでは、デュシャンが《大ガラス》の制作案を練っており、夜になると、彼と彫刻家のベレニス・アボットとマン・レイの3人はよく酒杯を交わしたそうです。

その後、デュシャンの友人であった画家のフランシス・ピカビアとともに、ヨーロッパ発祥の「ダダ(無意味さや不条理を掲げた反芸術運動)」から派生した、「ニューヨーク・ダダ」を創始することとなります。これに伴い、マン・レイはこれまでの自分の絵を放棄し、オブジェの制作を開始。

さらに、1918年に制作した《Rope Dancer》では、絵具とスプレーガンを組み合わせた「アエログラフ」という表現技法を開発します。1921年のレディメイド作品《贈り物》は、アイロンの底面に釘を打ち付けたもので、《Enigma of Isidore Ducasse》は目にはみえない、布で包み、紐でしばったオブジェクトです。

《贈り物 (1921年)》

また1920年、マン・レイはデュシャンと1号限りの「ニューヨーク・ダダ」という雑誌を発行。デュシャンの女装姿「ローズ・セラヴィ」を表紙にしたその雑誌に対して、ダダイスムの創始者として知られるトリスタン・ツァラから「彼らをニューヨーク・ダダと認める」と承認されたのでした。

3. ソラリゼーション、レイヨグラフの発明

《眠る女(ソラリゼーション)(1929年)》

1921年、マン・レイはフランスへ帰っていたデュシャンの誘いで、パリへ移住の移住を決めます。当時から芸術家が多く住んでいたモンパルナスにアトリエを構え、絵画と写真を使った芸術にさらにのめり込むマン・レイ。

デュシャンを介して、ピカソやジャン・コクトー、アンドレ・ブルトン、エリック・サティといった当時の芸術家や音楽家、詩人たちとも交流するようになり、シュルレアリスムを代表するアーティストとなっていきます。マン・レイはそれから生活の糧を得るために、アーティストとしての活動とともに職業写真家としても仕事を20年間続けます。

写真家としての初期の顧客は当時のシュルレアリストたち。例えば、ピカソやダリといったシュルレアリスト本人たちや、彼らのミューズとなった女性たちのポートレイトの多くを撮影。他にも、ブラックやピカソ、マティス、ピカビアなどの作品も記録として撮影しました。

また、ファッション撮影も得意で、「ヴォーグ」や「ハーパーズ・バザー」などに掲載されるほどのファッション写真家としても成功を収めましたが、マン・レイは最初からアート作品と商業写真をきっちり分けていたため、自身の創造的な芸術活動の軸がブレることはありませんでした。

《アングルのバイオリン(1924年)》

1925年、マン・レイはパリのピエール画廊にて、ジョアン・ミロ、パブロ・ピカソらとシュルレアリストによる初めての展覧会に参加しています。この頃の彼の重要な作品として、メトロームに目玉を付けた《破壊されるべきオブジェ》や愛人でモデル・歌手のキキの身体をバイオリンに見立てた《アングルのバイオリン》などがあります。

その後、1934年には、アシスタントで愛人のリー・ミラーとともに、白黒を反転させる「ソラリゼーション」という写真表現を開発。さらに、カメラを用いずに感光紙の上に直接物を置いて感光させる「レイヨグラフ」と呼ばれる方法も思いつくのでした。

《レイヨグラフ(1922年)》

レイヨグラフでは、その都度違うオプジェが刷り込み型(ステンシル)として使われ、露出の度に、覆われていない部分の紙が暗くなります。これについて、キュレーターのジョン・シャーコフスキーは「写真のどの面が空間的に近いのか遠いのか、解釈するのは不可能である。写真は視覚の創造であり、比べるべき実物のモデルを持たないイメージなのである。」と言いました。

実際、この技術は写真史初期の頃から存在していましたが、マン・レイの手がける写真は機械的なコピーではなく、予測できない写真の冒険となるため、区別するために自ら「レイヨグラフ」と呼称しています。

4. パリでの晩年期

第二次世界大戦が勃発すると、マン・レイはフランスからアメリカへと再び移り、1940〜51年までをカリフォルニア・ロサンゼルスで過ごします。ロサンゼルスに着いてほどなく、プロダンサーでアートモデルとしても活動していたジュリエット・ブラウナーと出会い、1946年に結婚。

アメリカでの活動では、商業写真を辞め、レイヨグラフでの実験作品やオブジェ制作などに特化しますが、芳しい成果はありませんでした。当時のアメリカでは、新流派として「抽象表現主義」が流行りだしていましたが、マン・レイ自身はそのムーブメントに関わろうとは思わず、アメリカの拝金主義的な世の中にもうんざり。結局、再びフランス・パリに妻のジュリエットと戻ることになります。

パリに戻った後、マン・レイは写真表現よりも絵画表現に専念しますが、画家としての彼への評価は低く、特にアメリカの批評家たちからは、様式が一貫していないと非難を浴びることとなります。

その後も活動は続きますが、1976年11月に肺感染症が原因で死去。パリのモンパルナスにある墓地に埋葬されました。妻のジュリエットは彼の死後、財団を立ち上げて、美術館に多くの作品を寄付しました。

以上、マン・レイの軌跡を簡単に解説しました。多様な技法と作品表現で、時代を彩った彼の創造的な作品は、今なお私たちの心をわくわくさせてくれます。