この記事では、ゴールドマン・サックスで16年間金利のトレーディングを経験し、現在は執筆活動をしている田内学さんの書籍「きみのお金は誰のため:ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」」を取り上げます。

お金は現代社会のあらゆる基盤となっており、私たちの生活に欠かせない存在。一方で、お金のみを追求すれば、人間性を失いかねません。

お金と人間の関係を深く理解することは、生きる上でとっても重要です。

本書は、そんなお金と人間の関係について書かれているので、お金の本質をより深く学ぶことができます。

この記事を通して、お金の本質と人との関係をざっくり学んでいきましょう!

<お金に関する書籍はこちらでまとめて紹介しています>

1. お金とは誰かに働いてもらうためのチケット

まず、私たちは日々お金を使って購入する商品やサービス、その裏側で多くの人々が働いていることを忘れがちです。

例えば、スターバックスでコーヒーを買う時、お金がコーヒー1杯に変わったと思いがちですが、その1杯は

- 店舗スタッフ

- 店舗のオーナー

- コーヒー豆を作った農家

- 運送業者

など、多くの人々の労働の結晶です。

つまり、私たちが商品を購入する際に支払うお金は、その商品そのものではなく、誰かの労働の対価。コーヒーであれば、お金を支払うことで、実質的にはコーヒーを作る人々の労働を購入しているのです。

貯金と借金の意味

そう考えると、貯金とは将来誰かに労働してもらうための準備であり、逆に借金は将来自分が誰かのために労働しなければならないということになります。

また、商品の値段が上がれば、その分原材料費や労働者の給料が上がることを意味し、安価な商品の裏側には低賃金で苦労している労働者がいると言えます。

お金は単なる紙切れやデータではなく、誰かの努力と時間の結晶。

この視点を持つことで、私たちはお金の本当の意味と価値を理解することができます。

お金は、誰かに働いてもらうためのチケットなのです。

2. 働く人がいなければお金の価値はなくなる

ここまでで分かるように、お金の価値は労働者の存在に依存しています。

お金自体が商品に変わるものではなく、その対価として労働者が商品やサービスを提供してもらっているのです。

つまり、もし働く人がいなくなれば、お金を持っていても使える価値がありません。

例えば、お正月などの休日に多くの人が休暇を取ると、ガソリンスタンドや店舗がほとんど営業していませんよね?

このように、誰も働いていない状況ではお金を所持していてもほとんど役に立ちません。

お金に価値があるのは、働いてくれる人々がいるからこそなのです。

少子高齢化の影響

現在、日本では少子高齢化が進行しており、将来的には労働人口が減少することが予想されていますよね。

そうなると、介護や小売り、運送など様々な分野で人手不足となり、今までと同様のサービスを受けられなくなる可能性があります。

国の存続すら危うくなるため、政府は少子化対策に力を入れているのです。

労働人口の減少は避けられない課題ですが、放置するわけにはいきません。

そこで重要になるのが、AIなどの新しい技術を活用し、少ない人手でも生産性を維持することです。

人的資源が限られる中で、どのように賢く対応するかが問われています。

3. 働くとは、誰かの役に立つこと

私たちが商品やサービスにお金を払うのは、それらが自分の役に立つと感じているからですよね?

役に立たないものに、お金を払い続ける人はいないはず。

同様に、私たち自身の労働も、名前も知らない誰かの役に立っていることになります。

私たちが1日を過ごす上で、本当に多くの人の労働のおかげで豊かな生活を送れるのと同様に、自分が働くということは、多くの見知らぬ誰かの役に立っていることを忘れてはいけません。

相互扶助の経済

このように、自分ではできないことを誰かに解決してもらい、その代わりに自分が誰かのできないことを解決し合うことで、一人一人の生活が豊かになっていきます。

この仕組みを“経済”と呼びます。

私たち一人一人が助け合い、手を取り合って生きているのです。

まさに美しい世界観。

しかし人によっては、労働の対価としての給与が安いといった不満もありますよね。

その歪みについて、次にもう少し詳しくみていきます。

4. 私たち一人一人が何にお金を使うのかで未来が決まる

お金を使うということは、誰かの役に立っていること。

逆に、役に立たない商品は必要とされなくなり、やがて淘汰されて潰れていくのが自然の成り行きです。

例えば、近所のラーメン屋が潰れるのは、あまり多くの人の役に立っていなかったからです。

一方で、ユニクロがどんどん成長しているのは、多くの人の役に立っているからこそ支持されているのです。

つまり、私たち一人一人のお金の使い方、消費行動が、未来にどのような商品やサービスを残すのかを決めていくことになります。

ファイナルファンタジー7が人気で続編が多数出ているのに対し、ファイナルファンタジー8の続編が出ないのは、人気に違いがあるからです。

積極的な支持が重要

ここまでで感のいい人は気づいていると思いますが、ずっと残って欲しいサービスや商品があれば、欲しいと言うだけでなく、積極的にお金を使って支持することが重要です。

もし人気がなく、商品を適正価格より安く買えば、その分、商品を作る人々の収入が圧迫されてしまいます。

他方で、安くしないと売れないというのは、そもそもあまり役に立っていないサービスの証拠でもあります。

そういった場合は、潔く撤退するのが賢明かもしれません。

私たちの選択が、次の時代を作り上げていくのです。

5. 格差のない豊かな生活を提供する人が結果的にお金持ちになる

ホリエモンや前澤社長などのお金持ちを見ると、「めちゃくちゃ稼ぎやがって」「ずるい」といった嫉妬の気持ちで、モヤモヤしたことありますよね?

しかし、お金が入ってくるということは裏を返せば、格差をなくし、多くの人の役に立っているということ。

本来は、感謝すべきことなのです。

いったい、どういうことでしょうか?

Netflix、Google、Instagram、ユニクロ、トヨタ、任天堂などの企業が提供する商品やサービスは、お金持ちだけが利用できるものではありません。

この企業が提供する商品やサービスがあるからこそ、私たちは安価で便利なサービスをレベルに関係なく受けられるようになっています。

同じ10万円を使う場合を考えてみると、20年前と比べると、今の方が圧倒的に豊かな生活を手に入れられるのです。

多くの人の役に立つことが大切

このように、多くの人の格差をなくし、便利で豊かな生活を提供する人々がお金持ちになっているのです。

つまり、格差の原因はお金持ちではありません。むしろ、格差をなくすことで、お金持ちになれるのです。

お金持ちになりたければ、多くの人をいかに豊かにするか、格差をなくすかを考えることが何より大切ということです。

一方で、たまたま宝くじでお金持ちになった人は、誰かの役に立っているわけではありません。

彼らはお金はあるけれども、何も偉大なことはしていないです。

お金持ちを見る際は、ポルシェに乗っているか、貯金が多いか、家が大きいかではなく、多くの人の役に立ったかどうかに注目しましょう。

6. お金は移動しているだけで、全体のお金の量は変わらない

日本に流通しているお金は、増えていると思いますか?

日本国内で発行されている通貨の総量は約120兆円となっており、それ以上に増えることはありません。

私たちが日々お金を使う際は、この120兆円の通貨が政府、企業、個人の間を移動しているだけです。

例えば、あなたの貯金が100万円増えたとします。

これは、政府や企業の財布から100万円が、あなたの財布に移動してきたことを意味します。

特に近年、政府の借金が1,000兆円を超えているため、その分だけ私たち個人や企業の預金が増加しているのです。

借金と預金の関係

もし政府が1兆円の借金を返済しようと思えば、大増税をして企業や個人から税金を取り立て、その分を返済するしかありません。

つまり、政府や企業の借金は、実は私たちの預金なのです。

あなたが銀行に預けた100万円は、その銀行から政府や企業に貸し出されているのが実情です。

政府、企業、個人がみんなでお金を貯め続けるというのは、限られた120兆円の通貨を奪い合っている状態と言えます。

政府や企業が借金を返済すれば、その分個人の預金は減ってしまう。

重要なのは、お金がどのように循環し、誰の役に立っているのかということです。

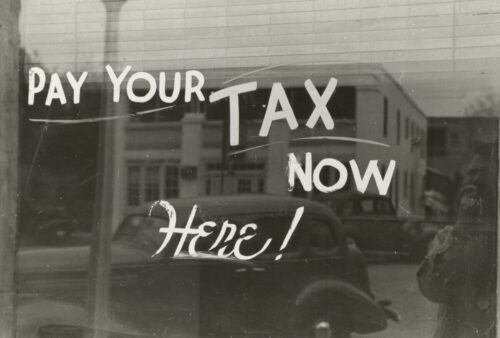

7. 税金による格差解消とお金の循環

お金の総量は一定であり、政府、企業、個人の間を移動しているだけ。

しかし、自由な市場経済の中では、必然的に潰れる企業と伸びる企業が生まれ、貧富の差が生じてしまいます。

働けない人や余剰資金を貯め続ける人もいれば、バリバリ働く人もいます。

このようにお金が偏ってしまうと、格差が広がり、治安の悪化や金融の停滞など、社会全体に悪影響が及びます。

税金による格差是正

そこで、政府は稼いだ人から税金を徴収し、それを全体のために使うことで、お金の循環を促し、格差を是正しています。

具体的には、公務員や警察、教員などの人件費、少子化対策、年金、生活保護、医療費、公共施設の維持管理など、お金のあるなしに関わらず、誰もがある程度同じレベルのサービスを受けられるよう配分されています。

例えば、警察サービスがなければ、治安維持のためにボディガードを雇わなければなりません。

お金持ちならともかく、お金のない人にはその費用は支払えません。

また、図書館があるおかげで、お金のない人でも本を読むことができます。

このように、税金は全体の格差を解消し、お金を適切に循環させる役割を果たしているのです。

8. 私たちの範囲を広げることでより豊かな社会を築くことができる

ここまでを通して分かるとおり、私たちはお金というツールを通じて、お互いに役立ち合いながら生きています。

今日が送れるのも、影ながら働いてくれた多くの人々のおかげ。

さらに、誰かの子供が将来、私たちのために働いてくれる可能性もあります。

つまり、一人で生きているわけではなく、多くの人々に支えられて今があるのです。

しかし、私たち一人一人は、このことをあまり意識できていないかもしれません。

「自分さえよければいい」「税金を取られるのはイヤ」と考えがちです。

私個人から私たち全体へと意識の範囲を広げることができれば、より助け合い、優しく豊かな社会を築くことができるはず。

そう言うと、

「そんな綺麗事言われても、目の前の生活で手一杯なんだから、考える余裕もない!」

という声が聞こえてきそうです。

お金の視点から考える

しかし、今回お金という視点から、私たちの生活を見つめ直すことで、無意識に支え合っている事実に気づくことができたと思います。

実際、マイクロソフトのビル・ゲイツも大金持ちになってから、世の中の課題を解決するための財団を作りました。

私もそうですが、お金や時間に余裕ができたタイミングで、一人一人のお金の使い道が、社会全体に影響を与えていることを考えてみましょう!

- お金は、誰かに働いてもらうためのチケット。

- お金の価値は、働いてくれる人々の存在に依存している。

- どの商品やサービスにお金を使うかで、未来に残るものが決まってくる

- 格差のない豊かな生活を提供する人々が、結果的にお金持ちになる

- お金は移動しているだけで、全体の通貨量は変わらない

- 重要なのは、そのお金が誰の役に立っているかということ

- 税金は、格差の是正とお金の循環の役割を担っている

- 私たちはお金を通じて、お互いに役立ち合いながら生きている

お金と人との関係について、より詳しく知りたくなった方は、今回取り上げた書籍、田内学さんの書籍「きみのお金は誰のため:ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」」をぜひお手にとってみてください!