《La DS カーネリアン (2013) 変形した車 489×122×147cm》

中間を切り取られ、再度つなぎ合わされた車。

この写真、合成ではなく本物です(笑)。

作者の名は、ガブリエル・オロスコ。絵画、写真、彫刻、インスタレーション(空間芸術)、レディ・メイド(既製品)など多岐にわたる表現手法で、コンセプチュアルかつ遊び心のある作品を多く制作している、メキシコ人アーティストです。

日常の凡庸なものや時代遅れの製品に手を加えて、奇妙なオブジェをつくったり、偶然の運動の痕跡を写真に収めたりする彼の作品は、見慣れた光景に魔術的な雰囲気を与え、物と人との関係を見直させます。

あるモノや状況に「介入(インターヴェンション)」することによるちょっとした変化は、時に大きな変容以上に私たちを驚かせてくれます。

オロスコは、そんな私たちの固定観念をゆらすのが非常に上手いアーティスト。

この記事では、彼の原動力や作品を解説していきます。

思わずエッ…と言いたくなる作品の数々をお楽しみください!

1. ガブリエル・オロスコの制作背景

ガブリエル・オロスコ Photo: Eric Sander

ガブリエル・オロスコ(Gabriel Orozco)は、1962年生まれのメキシコ・ハラパ出身の現代アーティストです。

オロスコは、壁画家でベラクル大学教授であった父のマリオによく連れて行かされた美術館や、芸術の話をする父とその友人を通じて、幼い頃から芸術に関心を抱いていました。

1981〜1984年までメキシコ国立美術大学で美術を学ぶが、保守的な教育を不満に思っていたため、1986年にマドリードのマドリード総合芸術センター(シルクロ・デ・アルテス)へ移ります。

オロスコはそこで戦後前衛芸術家の講師たちから、伝統的なアートにとらわれない、自由な表現手法に触れることになります。

彼はスペインでの経験について、

重要なことは、別の文化に深く接すること。また、相手にとって自分は同郷人ではなく“よそ者”であると感じられること。それは「移民」の感覚だと、私は思っている。

私はスペインにいるときに、移民として強制的に退去させられ、ラテン・アメリカ出自の自分とのあいだで悩んでいた。

1980年代には前衛芸術がスペインで流行していたにもかかわらず、実際のスペインは非常に保守的な社会で、「移民」として扱われたことにショックを受けた。

そのときの悲しみは、作品を発展される上で非常に重要であった。私の多くの作品は、ある種の傷みを表現しているが、それはあなたを勇気づけるものになるだろう。

ーーガブリエル・オロスコ

と語っています。

オロスコは、その後1986〜1987年前半までマドリードで学び、1987年後半にはマドリードから離れ、メキシコシティへ戻ります。

そこでは、ダミアン・オルテガや、アブラハム・クルズヴィエイガス、Dr.ラクラなどの同世代のアーティストが集まるメキシコ現代美術グループと週に一度は会合し、芸術の可能性を探究します。

また、世界各地を放浪するノマドのような生活は、作品に強く影響を与え、街の探索を通じて多くのインスピレーションを得ました。

2. 日常の環境とアートの境界性をあいまいにする

《猫とスイカ》 1992年 タイプCプリント

こうした背景の中、オロスコは巨大なアトリエで多くのアシスタントを雇い、アートの生産流通を細やかに管理をしていた、1980年代のアンディ・ウォーホル的なアートからの脱却を目的として活動します。

集団的なアートとは対照的に、彼は常に一人もしくは、アシスタントがいても一人か二人程度で作品の制作をしてきました。

またそれらの初期の作品は、世界中で何度も繰り返されているテーマや技法を、実生活や普遍的なオブジェに組み込んで表現するといった特徴があります。

路上に捨てられたゴミ同然のものや、ふとした何気ない風景の中に、美術を発見する「ファウンド・オブジェ」手法や、それらにほんの少し手をくわえて形を変えたりする「修正レディ・メイド」などを得意とし、日常の環境とアートオブジェの境界を曖昧に表現してきました。

そして、1990年代初頭からドローイング、写真、彫刻、インスターレションなどの多様な表現で次第に評価を高めていくことに。

1998年には、美術キュレーターであるフランチェスコ・ボナミに、

「この数十年で最も影響力のあるアーティストの一人で、たぶんこれから数十年も影響力を持つだろう」

と評価を受けています。

《島の中の島 (1993)》

《反射の延長 (1992)》

ここからは、オロスコの代表的な作品を紹介してきます。

1993年の《島の中の島》では、マンハッタンのビル群を背景に、拾った木片をビル群の輪郭をなぞるように組み合わせて石の壁に立てかけ、その写真を撮ることで、巨大な建物と小さなゴミを対置しつつ両者の類似性を強調。

1995年の《犬の輪》では、犬が尾を振る動きが砂の上に残した半円の線を写真に収めました。

これらの作品では、辺境や郊外の無名の場所を訪れて現地の材料で構築物をつくり、それを写真に記録する1960〜70年代のランド・アートや、日常の素材で彫刻をつくるアルテ・ポーヴェラの手法がユーモラスに継承されると同時に、人や生き物と場所との接触の痕跡を、軽やかに捉えられています。

一方、冒頭の《La DS (1995)》では、1950〜70年代にシトロエン社が製造した「DS」車を3つの塊に分解し、3分の1を取り除いて流線型を強調しつた車体をつくることで、その車が象徴していた未来への幻想を強く反映しています。

《ホームラン (1993)》では、ニューヨーク近代美術館の展示室の窓から見えるアパートの窓辺に、オレンジを置いたカップを立てるよう住人に指示することで、観客を奇妙な光景の発見者と仕立て上げました。

3. ゲームを新たな視点で再構築する

《果てしなく走り回る馬 (1995年)》

ゲームを再構築するというオロスコの連作の1つである《果てしなく走り回る馬 (1995年)》は、一見普通のチェスボード。

マルセル・デュシャンがそうしたような、単純で日常的なレディ・メイド(既成品)に見えます。しかし、近づいてよく見ると普通のチェスでないロジックが露わに。

このチェスボードは、通常の二色の代わりに四色(四つ巴)で作られ、伝統的な8×8マスは、256個のマスのある16×16に作り直されています。

32個の駒はすべてナイト。このゲームにおいて、ナイトは他の駒に邪魔されずに走り回り、どの方向へも無限に動くことができます。

彼は合理に従ったルールで縛られたゲームのロジックを変えることによって、空間と運動を再構築しました。

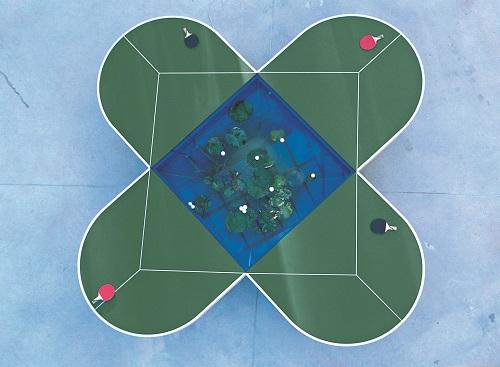

《ピン=ポンド・テーブル (1998)》 変形卓球台、卓球ラケット、ボール、水槽、ポンプフィルター、蓮

H76.7 × W424.5 × D424.5cm 金沢21世紀美術館蔵

また、《ピン=ポンド・テーブル (1998) 》では、4つの楕円の半円形の袖と中心に睡蓮を浮かべた池を持つ卓球台をつくり、4人が同時に行うゲームを提案することで、勝負よりも遊戯を楽しむ状況をつくりだしました。

半円のモチーフ自体は、プロサッカー試合の写真や紙幣の一部を覆うことで、その権威を皮肉り、また人や動物の骨をかたどることで、分類を超えた事物のつながりを示唆するといったように、繰り返し用いています。

4. どん兵衛を壁に打ち付ける即席レディ・メイド

《ヌードル・フォール(2015)》 即席麺のカップH14.6×W14.6×D7.5cm

オロスコのこれまでの重要な個展としては、2009年12月のニューヨーク近代美術館から始まり、スイスのバーゼル市立美術館、パリのポンピドーセンター、ロンドンのテート・モダンで終了した中期作品の巡遊回顧展。

ベルリンのドイツ・グッゲンハイム美術館(2012年)、NYのグッゲンハイム美術館(2012年)で開催された「Asterisms」などがあります。

また、日本国内では、日本国内では2001年に横浜トリエンナーレ2001に参加。2015年1月に東京都現代美術館で個展「内なる複数のサイクル」が開催されています。

東京での個展で特に注目を集めたのが、《ヌードル・フォール(2015)》 という作品。なんと、日本で馴染み深い即席麺“どん兵衛”を壁に打ちつけた“作品”です。

これは、個展のオープニング前日に、オロスコ本人が買ってきたもので「お湯ちょうだい」と、いきなりその場で食べはじめた後に「釘、もってきて」と、壁にトントンと打ち付けたそうです。

「なぜ、どん兵衛が壁に?」「あれは本人が食べたのだろうか?」と、話題を呼びました。

彼には、パッケージのうどんが滝に見えたそうです。

《ピアノの上の息 (1993) 》Cプリント

《ピアノの上の息 (1993) 》という写真作品では、グランドピアノに吹きかけた息を撮ったものですが、はぁっと息を吹きかけて、消える前にパッと撮るという作業を、全部本人一人でやっています。

三脚を構えて構図を決めて、露光を調整して、という撮り方はしていません。オロスコの用いるカメラはインスタントカメラやスマホなど、どこにでもある身近なものです。

オロスコの芸術表現は、強い即興性と遊戯性により、感覚の異化作用や日常への介入を触発します。

彫刻、インスターレション、写真、絵画、ドローイングにおよぶオロスコの多岐にわたる作品に繰り返し現れるのは、“知覚の発見”。

それは、1990年代初めの表象批判や文化多元主義から現代美術の主体性を解放し、今日の彼の世界的評価へとつながりました。

また、果てしのない想像上の空間の軌跡であり、人を惹きつけてやまない、終わりのない時間への視座でもあります。

タクシー運転手から譲り受けた、インク確認用ノートパッド上のドローイング(国際芸術祭あいち2022でのオロスコの作品)

彼の作品には、日常にひそむ異世界への入り口、何気ない出来事が実は大きな何かを引き起こしているのではないかという「カオス理論」を想起させられます。

無限の想像の連鎖を与えてくれる軽やかな一連の作品は、これからも鑑賞者に新たな思考を促し、また様々なアーティストにも影響を与え続けています。

そんなオロスコは現在も世界旅行が趣味で、妻のマリア・グティエレスと、彼らの息子シモンと共に、パリとニューヨークとメキシコを行き来しながら暮らしています。